Sie sind hier: Home » Zeitreise

Zeitreise

Zeitreise Bellenberg

Kommen Sie mit auf eine Reise durch die Geschichte Bellenbergs!

Auf 14 Tafeln erfahren Besucherinnen und Besucher Spannendes und Wissenswertes aus der Entwicklung des Ortes:

Von der frühen Besiedelung über die mittelalterlichen Herrschaftsverhältnisse bis hin zum Leben und Arbeiten in Bellenberg heute. Jede Tafel ist einem Thema aus der Ortsgeschichte gewidmet.

Alle Tafeln sind mit einer Website verlinkt, auf der noch weit mehr Informationen und Bilder untergebracht sind, als die Tafeln fassen können.

Für Kinder gibt es auf jeder Tafel ein Comic-Rätsel. Der Quizbogen hierzu ist im Rathaus erhältlich oder steht als Download auf der Homepage zur Verfügung.

Kontakt

Adresse

Gemeinde Belleberg

Memminger Straße 7

89287 Bellenberg

Telefon

07306 784-0

Comic-Rätsel für Kinder

Willkommen zu unserer Zeitreise!

Auf jeder Tafel findest du in den Comics eine Rätsel-aufgabe. Kreuze auf dem Quizbogen die jeweils richtige Lösung an und gib das Blatt im Rathaus ab oder werfe es dort in Briefkasten ein.

Es gibt natürlich auch etwas zu gewinnen!

Auf der Rückseite des Quizbogens gibt es auch noch zwei tolle Aufgaben für Tafel 13 + 14.

Viel Spaß wünschen dir Linda und Konrad!

Comic Tafel 13, da nicht barrierefrei:

Comic Tafel 14, da nicht barrierefrei:

Zeitreise Bellenberg

Der Rundweg umfasst 14 Stationen im gesamten Gemeindegebiet.

barrierefreier Rundgang = ca. 2,6 km

Rundgang mit Abkürzung durch Unterführung = ca. 2,4 km

Rundgang zu den Sondertafeln 13 und 14 = ca. 1,1 km

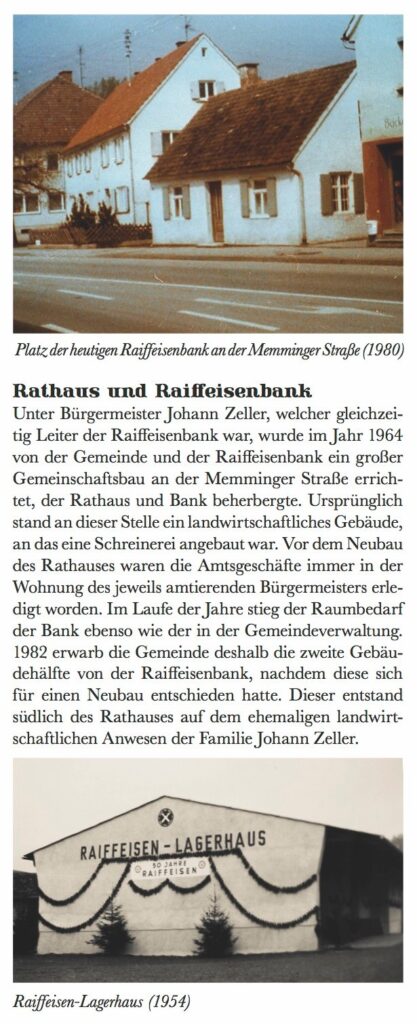

1. Das Zentrum / Rathaus

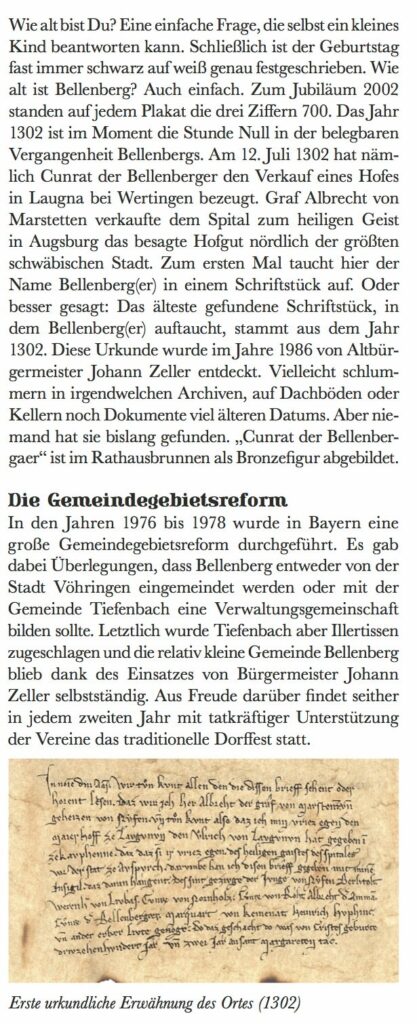

zusätzliche Informationen zu Tafel 1:

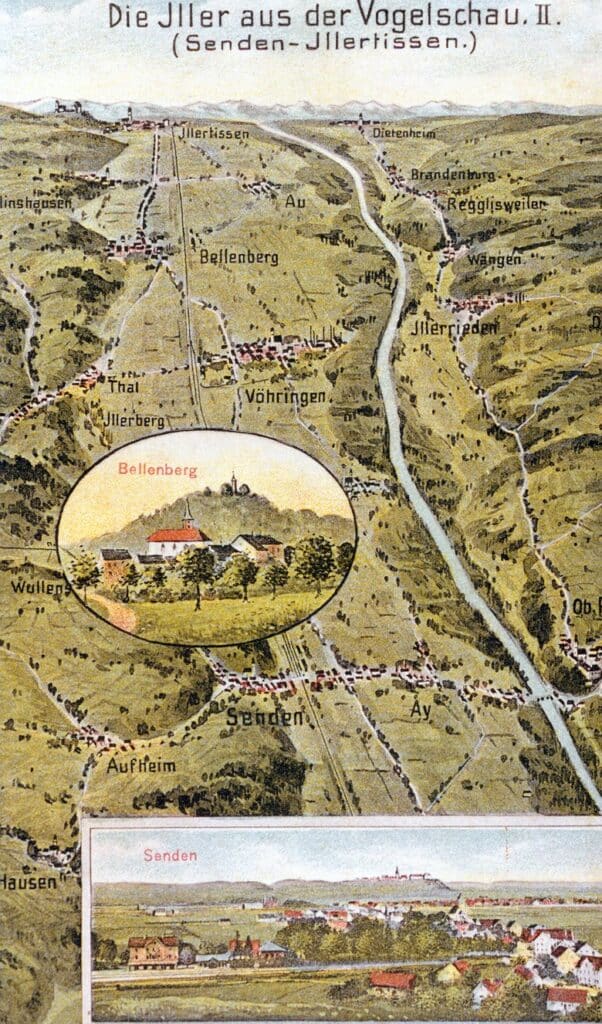

Siedlungsentwicklung

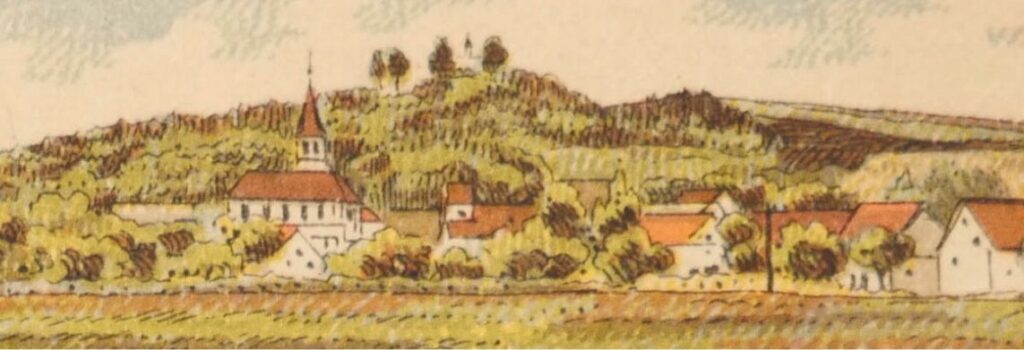

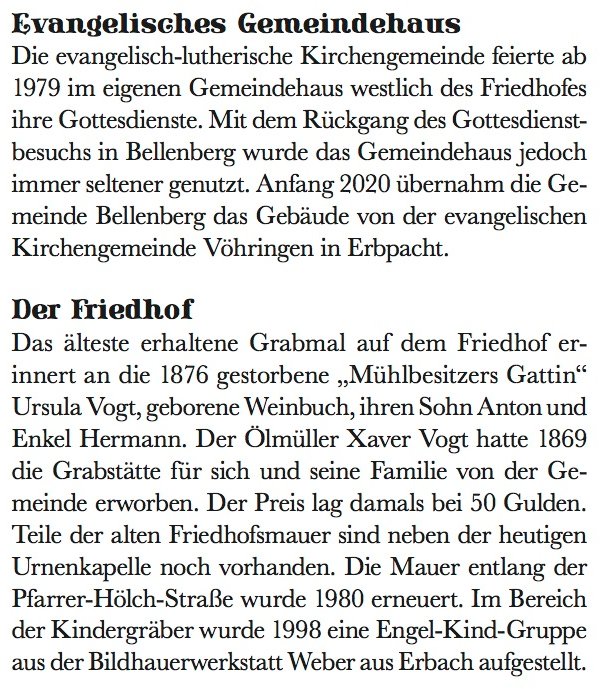

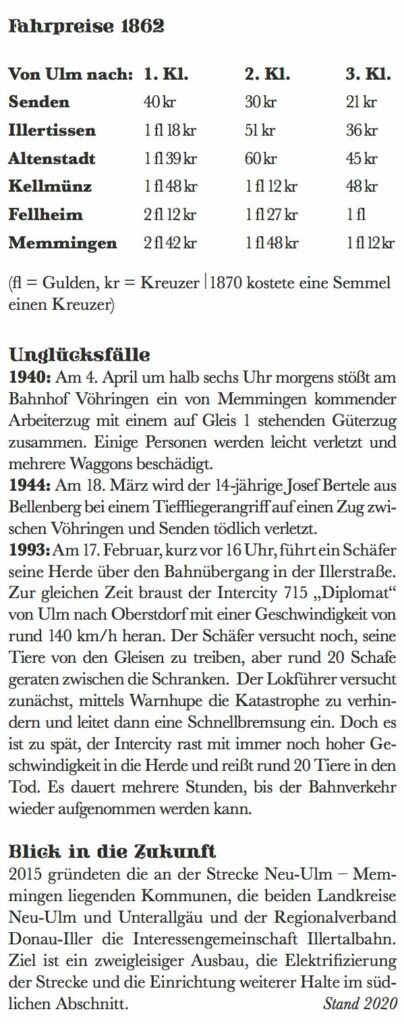

Eine Postkartenansicht des Unteren Illertals aus dem Jahr 1912 zeigt, wie sich die Siedlungstätigkeit in Bellenberg um die Kirche St. Peter und Paul, die Bauerngasse und die Halde konzentriert. Auch die Staatsstraße wird in Richtung Süden und Norden von Häusern gesäumt. Westlich der Bahnstrecke entlang des Altenstadter Kanals befinden sich die Mühlen. Bis zum Bau des Illerkanals 1917 war dieser Bereich immer wieder von Überflutungen aufgrund der Illerhochwässer betroffen.

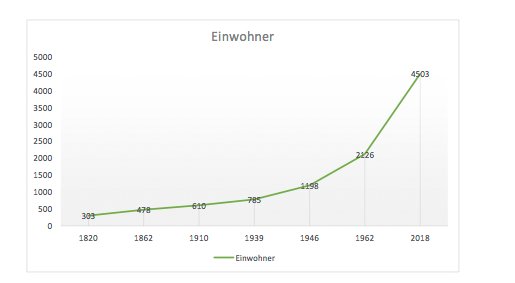

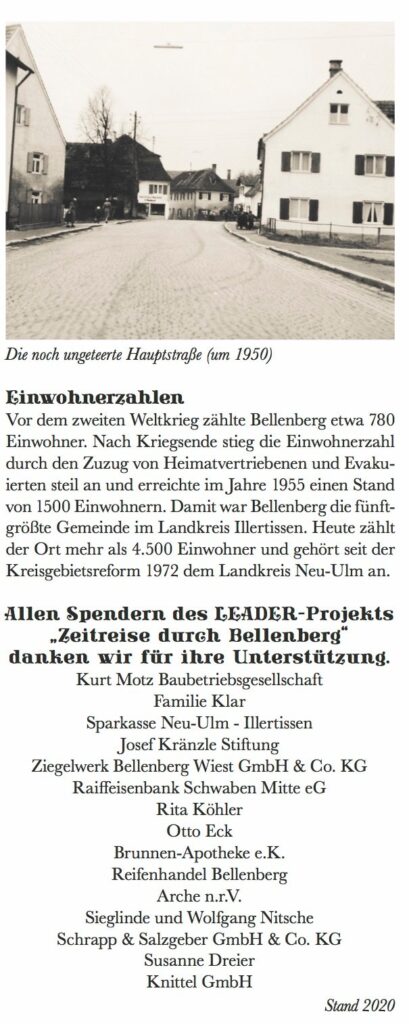

Entwicklung der Einwohnerzahl Bellenbergs von 1820 bis 2018

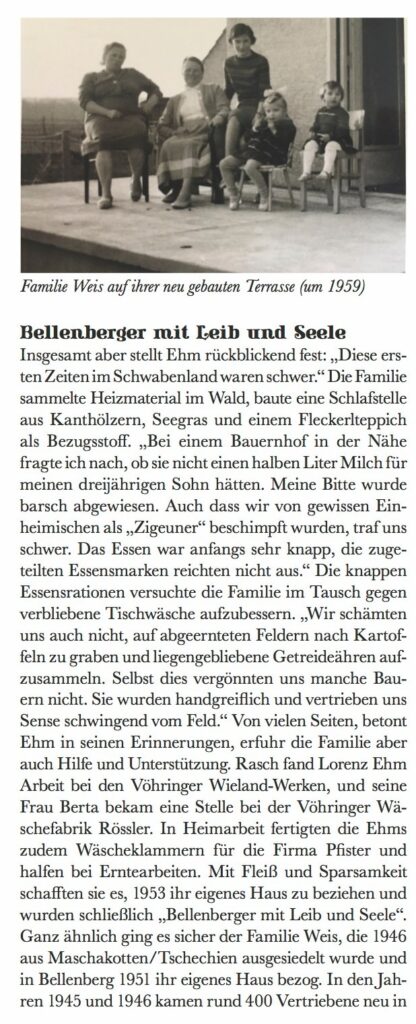

1965 überschreitet Bellenberg die Dreitausendermarke: 3000. Einwohnerin ist Susanne Kiechle – hier ein Bild aus dem Jahr 1972.

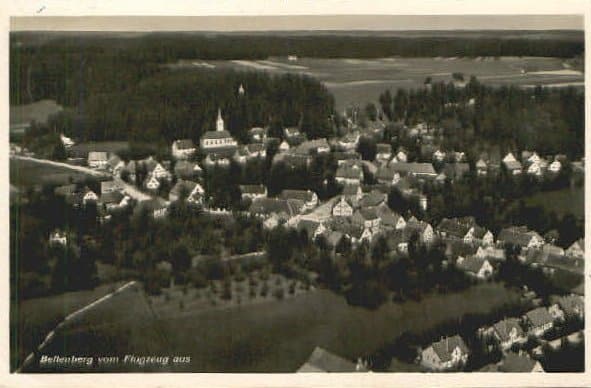

Bellenberg 1939 aus der Vogelsicht

Auf der Feldpostkarte aus dem Jahr 1939 ist die jüngere Ansiedlung entlang der Bahnhofsstraße rechts unten im Bild zu erkennen.

Luftansicht der Gemeinde Bellenberg aus dem Jahr 2007. 2007 hat die Gemeinde im Wesentlichen ihre derzeitige Ausdehnung erreicht. Noch unerschlossen ist das heutige Neubaugebiet Biberau.

Tafel 1:

Das Zentrum – alles vor Ort

Quellen:

Josef Matzke und Anton Konrad: Bellenberg. Beiträge zur Geschichte des Ortes.

Zur Einweihung der neuen Pfarrkirche herausgegeben vom Katholischen Pfarramt Bellenberg. Anton H. Konrad Verlag Neu-Ulm 1963

Bellenberg im Wandel. Geiger-Verlag, Horb am Neckar 2009

Bellenberg Aktuell. Jubiläumsausgabe 700 Jahre Bellenberg. 2002

Homepage der Gemeinde Bellenberg

https://www.gemeinde-bellenberg.de/de/gemeinde-buerger/gemeindedaten/geschichte/

Bilder:

Archiv der Gemeinde Bellenberg, Privatarchiv Johann Zeller

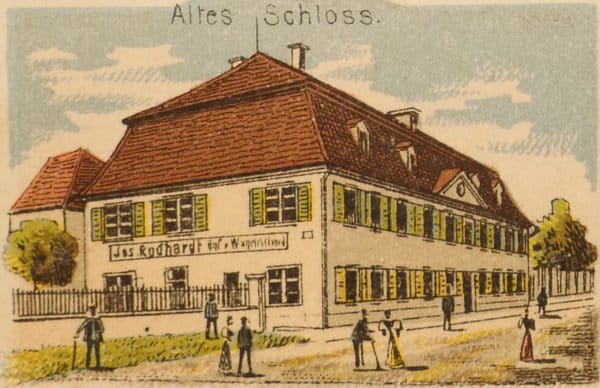

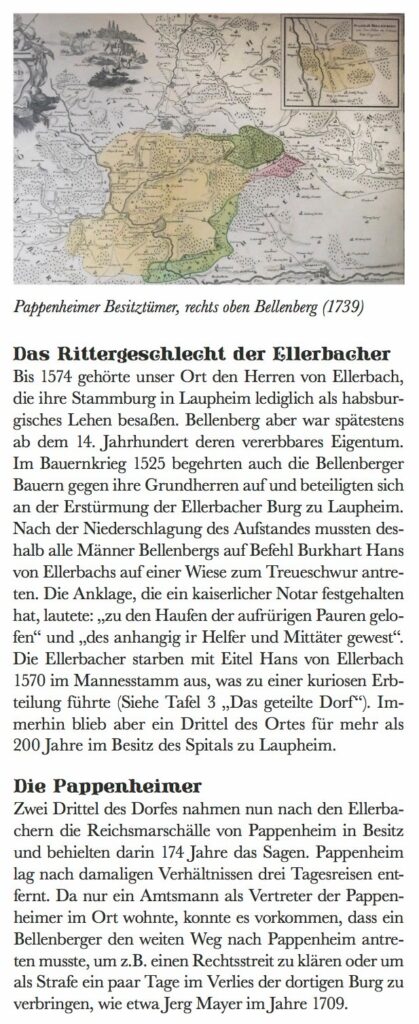

2. Herrschaftszeiten / Bauerngasse

zusätzliche Informationen zu Tafel 2:

Sommerfrust statt Sommerfrische

(Geschichten aus dem Bellenberger Schloss)

Der zweite Teil unserer Zeitreisen führt uns in das Jahr 1795. Während an der Grenze der erste Koalitionskrieg mit dem revolutionären Frankreich ausgefochten wird, ist es im beschaulichen Bellenberg – noch – ruhig. Erst1799 werden die französischen Truppen die Bellenberger Sakristei plündern.

Das Dorf besteht aus 71 Anwesen, wovon 63 dem 60-jährigen Baron Philipp Adolf von Herman gehören. Gut zehn Jahre zuvor hatte dieser den Rechberger Anteil von Bellenberg erworben, ein nagelneues Schloss bauen lassen und schließlich auch noch den Laupheimschen Besitz dazugekauft. Bellenberg war nach über 200 Jahren also wieder so gut wie vereint.

Wie der Baron zu soviel Geld gekommen war, schildert dessen Neffe, der Freiherr Friedrich von Lupin auf Illerfeld höchst amüsant im ersten Band seiner vierteiligen Biografie.

„Friedrich Freiherr von Lupin auf Illerfeld (1771-1845)“

Benedict Hermann, der Onkel des Bellenberger Barons Philipp Adolf, war ein reicher Kaufmann aus Memmingen. Er war sogar so reich, dass er als der erste Guldenmillionär Schwabens gilt. Allerdings war er arm an Kindern, weswegen er in seiner weitläufigen Familie nach einem geeigneten Erben Ausschau hielt. Der engste Vertraute des Benedict Hermann war der Vater eben jenes Friedrich von Lupin. Dieser hatte die Aufgabe, dem 93-jährigen Hermann alle verfügbaren Neffen vorzustellen. Benedict Hermann hatte sich zeitlebens nie um seine Verwandtschaft geschert. Lupin brachte also drei Neffen zum griesgrämigen Benedict, die dieser dann auf ihre kaufmännische Tauglichkeit prüfte. Unser Philipp Adolf schnitt bei diesem Vorstellungsgespräch keinesfalls am besten ab, bekam aber immerhin die 100.000 Gulden vererbt, die für den Kauf Bellenbergs notwendig waren. Zum Vergleich: Sein Bruder Johann Theobald bekam das Fünffache und obendrein das neu erbaute Schloss in Wain.

Lupin (Vater) erhielt als Dank für seine Dienste die Nichte des Benedict, Anna Veronika zur Frau und wurde somit auch ein „Hermann“, wenn auch nicht dem Namen nach. Aus dieser Ehe entstammt der Quellenschreiber Freiherr Friedrich von Lupin.

Das Bellenberger Schloss diente dem Memminger Baron Philipp Adolf von Hermann nunmehr als Sommerresidenz. Er hatte es anstelle des Rechberger Schlösschens bauen lassen, da er mit acht Kindern gesegnet war und demnach viel Platz brauchte. (Unter dieser Betrachtung könnte das Schloss als Bellenbergs erster Kindergarten durchgehen…).

1796: Zwei Töchter des Barons, Benedicta und Felicinde, sind ins heiratsfähige Alter gekommen. Immer öfter ist nun der Vetter, also Friedrich von Lupin, geladen. Dieser hat sich bis dahin sehr platonisch in seine Studien vertieft, ist aber Hermanns Wunschkandidat für die ältere Tochter Benedicta.

Lupin, der in seiner Biographie von sich meist in der dritten Person schreibt, beschreibt die erste Begegnung mit den beiden Schwestern so: „Benedicta, die ältere, hatte ein sehr gutes und schönes Herz, moralisch und physisch genommen. Felicinde dagegen war hartherzig. Stand der Benedicta, nach einer bekannten Bibelstelle, das Himmelreich offen, verschloss Felicinde dasselbe durch Sprödigkeit.“

In wen verliebt sich Lupin also? Richtig – in die spröde, hartherzige Felicinde. Er kann sich das selber nur so erklären, als dass ihm „Eroberungen wichtiger waren, als zuvor gewonnene Schlachten“.

Selbst als die verschmähte Benedicta, dem Rat der Mutter folgend, sich nun auch hartherzig gegen Lupin verhält, nur um diesem doch zu gefallen, verliebt sich dieser nur noch mehr in die jüngere Schwester. Aber Felicinde ist, wie beschrieben, keine einfache Partie. Als ein Baron von Bobenhausen ihr schöne Augen macht und sie diesen nicht sofort verstößt, fällt Lupin vor „Eifersucht krank darnieder“. Hat er mit Felicinde doch schon die ersten Heiratspläne geschmiedet.

Lupin schreibt, als Zeitgenosse Schillers, Goethes und Wielands, ganz in deren Geist:

„Der Vater der Eifersucht ist das Mißtrauen, und ihre Kinder sind die Sorgen.“ Nach einer sechstägigen Hirnentzündung verfällt Lupin gar in ein „Schmollen oder Grollen“.

Der Widersacher ist längst verschwunden, aber bevor es zu einer Aussöhnung zwischen dem Freiherren von Lupin und Felicinde kommt, wird es Sommer und Familie Hermann fährt auf ihren Landsitz nach Bellenberg. Zwei bittere Monate verstreichen: Lupin weilt in Memmingen, Felicinde in Bellenberg. Dann erreicht Lupin, der die Angelegenheiten des Onkels verwaltet, eine Depesche aus Bellenberg, er möge doch „Geschäfte halber nach Bellenberg kommen. Dem Officiellen war per Postscript angehängt: Der Vetter möchte seine Arbeit so einrichten, einige Tage über das Geschäft hinaus zuzubringen, damit man ihn auch genieße, worauf sich das ganze Haus im Voraus freue.“ Lupin ist hin- und hergerissen: Verzeihen und Versöhnen oder Schmollen und Grollen? Felicinde geht derweil einsam im Schlossgarten von Bellenberg auf und ab und spricht zu sich selbst: „du hast es doch zu weit mit ihm getrieben. (…) Kommt er nun, ist es billig, ihm zu zeigen, wie ich wirklich bin, nicht trotzig, wie ich scheine.“

Friedrich von Lupin hindessen grübelt noch, als ihn ein Senator von Wachter aufsucht mit den Worten: „Gut, dass ich Sie treffe. (…) Ich wollte Sie fragen ob wohl mein Jahrsbesuch in Bellenberg morgen gelegen komme? Ob der Baron zu Hause und allein sei?“ In diesem Moment siegt in Lupin der Groll der Eifersucht und er antwortet dem Senator: „Wie sich das fügt! Ich soll morgen nach Bellenberg gehen, dem Oheim Geld zu überbringen, er wird mir die Pferde senden, ich kann nicht wohl abkommen, wollen Sie statt meiner das Geld überbringen, schlagen wir mit einer Klappe zwei Fliegen.“ Der Senator willigt erfreut ein. Weiter schreibt Lupin über seine bösen Hintergedanken bei diesem Plan: „Der Senator hatte das Unglück, von der Schlafsucht befallen zu seyn; er konnte oft mitten in einem Gespräche einschlafen, nach einer Stunde aufwachen und da fortfahren, wo er stehengeblieben. Seiner Felicinde eine solche Schlafhaube statt seiner auszuantworten, in diesem Gedanken lagen tausend andere versteckt und verborgen.“

Es kommt also, wie es kommen muss. Felicinde, die den Freiherren mit den besten Absichten sehnsüchtig mit der nächsten Kutsche in Bellenberg erwartet, findet zu ihrer großen Enttäuschung nur „den Senator sanft schlummernd im Wagen“ – Freiherr von Lupin bereut im selben Moment, nicht selbst nach Bellenberg gereist zu sein, kann aber letztlich nicht aus seiner Haut.

Das Ende ist also besiegelt. Als die Hermannsche Familie am Nikolaustag nach Memmingen zurückkommt, hat sich Lupin in die Arme einer anderen Frau geflüchtet. Diese muss er schließlich auch heiraten, weil sie ohnmächtig niedersinkt, als sie die schöne Felicinde erblickt und nun ihrerseits droht, vor Eifersucht zu sterben.,Felicinde zieht zu ihrer Schwester nach Franken und heiratet einen kaiserlichen Hauptmann. So ist es leider nichts geworden mit der Bellenberger Romanze…

Friedrich von Lupin wird schließlich von seinem Onkel noch zwei Jahre als Verwalter von Bellenberg, Wain und Eisenburg eingesetzt. Wie oft mag er wohl noch an jene Kutsche nach Bellenberg gedacht haben, mit der sein Leben wohl anders verlaufen wäre.

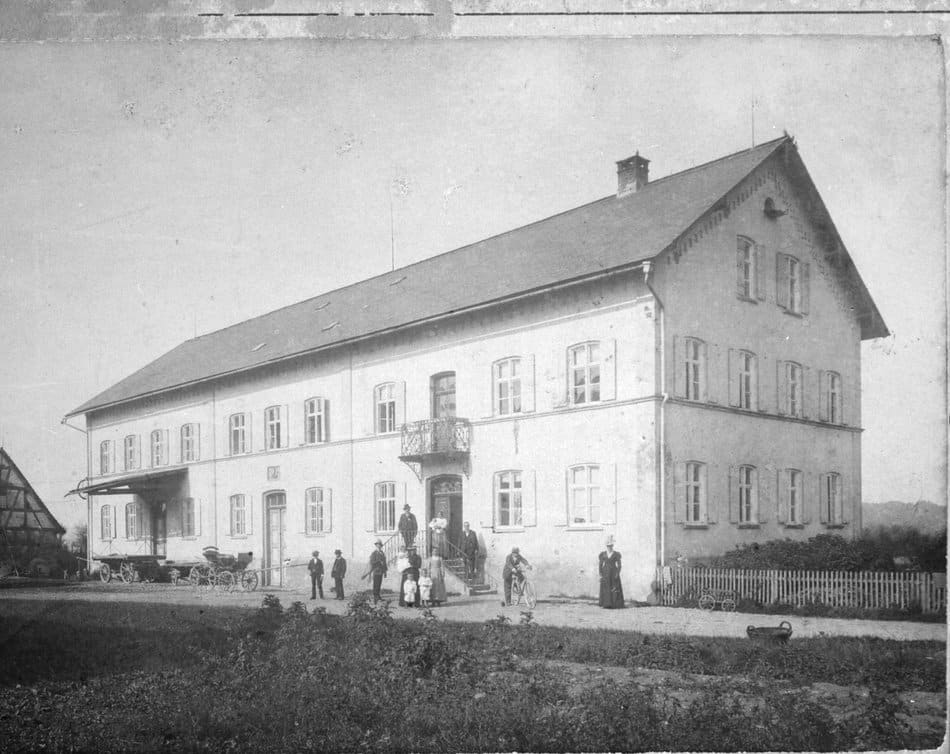

Das Schloss in Bellenberg wurde 1786 fertiggestellt und bestand aus 15 heizbaren und vier unheizbaren Zimmern. Das heute noch erhaltene Schloss der Hermanns in Wain stammt aus den Jahren 1780/81 und eine Ähnlichkeit mit Bellenberg lässt sich nicht leugnen – wenngleich das Wainer Schloss wesentlich protziger daherkommt. Wenn auch nichts über den Bellenberger Architekten bekannt ist, so kann man doch annehmen, dass gewisse Arbeiter von Wain nach Bellenberg empfohlen wurden, wenn sie ihr Handwerk gut ausgeführt hatten. Es handelt sich ja um die gleiche Bauträgerfamilie. Das Wainsche Schloss wurde nach den Entwurfsplänen des Münchner Hofarchitekten Lorenzo Quaglio (Lauinger Rathaus, Ausstattung des Zweibrückener Theaters, …) gebaut. Und vielleicht fällt ja ein wenig Glanz davon auf Bellenberg ab. Mutmaßen darf man immer.

Baron Philipp Adolf von Hermann betrieb leidenschaftlich Archäologie, und Lupin schreibt, dass er zeitlebens viele Gemälde und Antiken ansammelte. Man kann also davon ausgehen, dass ein Teil davon zum Interieur des Bellenberger Schlosses gehörte, wenn der Baron samt Familie jährlich einige Monate dort verbrachte.

Die Biographie des Freiherren von Lupin erschien 1844 in Weimar in vier Bänden. Im ersten findet sich die eben erzählte Begebenheit, im zweiten Band erwähnt er Bellenberg noch kurz im Rahmen seiner Administrationstätigkeit in den Jahren 1796/97. Der Freiherr legt danach noch eine beachtliche Karriere an den Tag, ist 1802 auf der Reichsdeputation – der Neuverteilung Deutschlands – in Regensburg zugegen, wird danach bayerischer Bergkommissar und schreibt mehrere Bücher über Mineralien. König Ludwig I. von Bayern zeigte sich 1829 bei einem Besuch so beeindruckt von dessen Sammlung, dass er ihn in den Freiherrenstand erhob. Der Freiherr von Lupin starb 1845 mit 74 Jahren in Illerfeld bei Memmingen.

„Detail einer Ansichtskarte von 1898“

„Das Wainsche Schloss“

Warum es in Bellenberg keine Vöhlinstraße gibt

Sucht man sie in Illertissen, wird man fündig: Die Vöhlinstraße – benannt nach dem mächtigen Herrschergeschlecht, welches einst auf der Illertisser Burg residierte. Geht man nach Vöhringen, stößt man auch hier auf eine Straße selben Namens. Vöhringen gehörte damals ebenfalls zum Besitz der Vöhlins. Die heutige Zeitreise geht in das späte 16. Jahrhundert – eben jene Zeit, als die Vöhlins in unserem Winkel des Illertales fast alles besitzen. Fast alles, bis auf kleines, knapp 200 Seelen zählendes Dorf – Bellenberg.

1570 sind die Herren von Bellenberg, das Rittergeschlecht der Ellerbacher, im Mannesstamm ausgestorben. „Nur“ drei Töchter tragen jetzt noch das adlige Blut in sich. Das bedeutet, der Stammsitz der Ellerbacher, Laupheim samt Burg, fällt als Reichslehen zurück an den Kaiser. Das Dorf Bellenberg allerdings ist ein freiadliges Gut, also reichsunmittelbar und kann somit im Besitz der drei Erbinnen verbleiben.

Ein paar Jahre dauert es, bis man sich endlich darüber einig ist, wie man das kleine, aber feine Erbe aufteilen soll. Zu Weißenhorn ziehen unparteiische „Tutoren“ für die drei Damen jeweils ein Los und bestimmen so, welcher Teil Bellenbergs wem zufällt. Die wertvollsten Institutionen des Dorfes, die Mühle, der Burgstall und die Kirche verbleiben im gemeinsamen Besitz.

„Kaiser Rudolf II.“

Eine der drei Töchter, Ursula, heiratet daraufhin den Erbmarschall von Pappenheim. Nun aber läuten im katholischen Schwaben und insbesondere bei den Vöhlins zu Illertissen die Alarmglocken, denn die Pappenheimer sind Calvinisten. Außerdem strebt Philipp von Pappenheim danach, Apollonia, der zweiten, ledig gebliebenen Ellerbach-Tochter, ihr Drittel abzukaufen.

Damit hätte aber auch Karl Vöhlin nur allzugern sein Gebiet arrondiert. Auch das Drittel der verwitweten Ellerbacherin Anna von Freyberg steht bereits auf seiner Einkaufsliste. Anfang 1591 schreibt er also an die beiden Tutoren der Schwestern, sie mögen doch den Besitz an ihn, den Vöhlin, veräußern. Diese lehnen ab.

Karl Vöhlin wendet sich daraufhin an die oberste Instanz: Kaiser Rudolf II. in Prag. Er schildert ihm mit drastischen Worten die Calvinistische Gefahr, welche von den bösen Pappenheimern ausgeht: „da der Marschall doch nicht in Bellenberg, das kein Haus oder Residenz, zu wohnen begehre, sondern allein sein Vorhaben aus gefasstem Neid und unverdientem Widerwillen gegen ihn zu vollstrecken vermeine, und damit nicht von diesem eine fremde und im heiligen Reich verdammte und verbotene Sekte und Religion stillschweigend eingeführt werde.“

Aber auch der Pappenheimer verfügt über einen guten Draht zum kaiserlichen Hof und so erklärt dieser am 26. Juli 1591, er finde kein Hindernis, um dessen Willen er dem Marschall den Kauf der Teile von Bellenberg verwehren solle.

Karl Vöhlin gibt sich nicht geschlagen und mobilisiert alle ihm zur Verfügung stehenden Kräfte. Er schreibt an die Erzherzöge Ferdinand und Karl, sowie an Kardinal Andreas, den Erzbischof von Konstanz und Brixen, sie mögen sich für ihn einsetzen. Doch der Kaiser lässt abermals verkünden, dass dem Erwerb durch den Erbmarschall von Pappenheim nichts im Wege stünde, „wenn derselbe nur die Versicherung in Religionssachen nichts ändern zu wollen, abgebe.“ Dieser tut es und so gelangt schließlich das Drittel der Apollonia in die Hände der Pappenheimer.

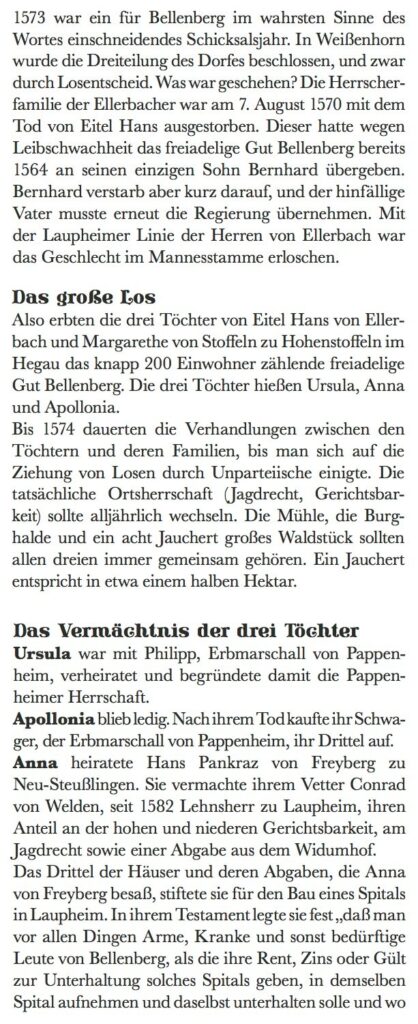

Anna von Freyberg ist inzwischen verstorben und hat ihr Drittel in eine Armen-Stiftung zu Laupheim umgewandelt. Als Karl Vöhlin versucht, wenigstens diesen Part zu bekommen, wird zu Prag explizit beschlossen, dass dieser Anteil in Bestimmung für fromme Zwecke nur nicht an den Vöhlin zu verkaufen ist, da die armen Leute von Bellenberg und Laupheim diese Stiftung sehr nötig hätten. Noch bis 1595 versucht Karl Vöhlin alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das Laupheimer Drittel in seinen Besitz zu bekommen – vergebens.

Der historische Verein für Schwaben und Neuburg, welcher diese Vöhlinsche Mühsal 1874 für seine Jahresschrift recherchiert hat, schreibt, dass Karls ganzes Streben nur in der Erwerbung Bellenbergs „concentriert“ gewesen zu sein scheint. Karl Vöhlin starb 1599 mit nur 36 Jahren und hat vielleicht zeitlebens zerknirscht den Umweg über Emershofen genommen (seit 1560 im Vöhlinschen Besitz), um nach Vöhringen zu gelangen.

1740 hatten die Pappenheimer ernsthafte Verkaufsabsichten. Ihre beiden Drittel wollte dann aber keiner haben. Zumindest den Nachkommen von Karl Vöhlin fehlte das Geld…

So gibt es zwar keine Vöhlinstraße in Bellenberg, wohl aber eine Ellerbach-, eine Freiberg- und eine Pappenheimstraße.

Vielleicht wäre noch eine Kaiser Rudolf II.-Straße angebracht, um schmunzelnd daran zu erinnern, dass unser kleines Dorf auch einmal auf der Tagesordnung der ganz großen Politik gestanden hat.

Ein vergessenes Grab und die Bellenberger High Society

Christliche Friedhöfe gruppieren sich seit alters her um Kirchen. Die Verstorbenen sollen den darinnen enthaltenen Reliquien möglichst nahe sein. Wechselte ein Friedhof einmal seinen angestammten Platz, dann lag das entweder an der Angst vor den sogenannten „mephitischen“ Schwaden der Toten (Mefitis: italische Göttin der übelriechenden Dünste) mitten im Ort, oder daran, dass der Friedhof zu klein geworden war und einfach eine ungünstige Lage besaß, wie im Falle Bellenbergs. Der Hügel behielt nicht immer, was er bekam und so soll es mehrfach vorgekommen sein, dass die begrabenen Bellenberger bei starken Regenfällen knochenweise wieder ans Tageslicht rutschten.

Der Friedhof wurde also verlegt und vergrößert. Ein letztes Grab gibt es noch auf dem ursprünglichen Friedhofsgelände der alten Kirche. Die Ruhestätte besteht aus einem verwittertem Sandstein und einem brüchigem, schmiedeeisernen Gitter als Umfassung. Heutzutage tut man sich schwer, etwas zu entziffern. Wind und Wetter haben die erste Sandsteinschicht abgetragen und nur besonders tief eingravierte Buchstaben sind bruchstückhaft erkennbar. 1963 konnte man, laut Bellenberger Chronik, noch den Namen Sabina M… entziffern, mehr war selbst vor 54 Jahren nicht drin. Weiteres Wissen um das Grab war verloren gegangen. Wer also liegt unter diesem schweren Stein begraben?

Reisen wir diesmal ins Jahr 1830, den 14. September.

Aber zuerst bedarf es einer kleinen Vorgeschichte:

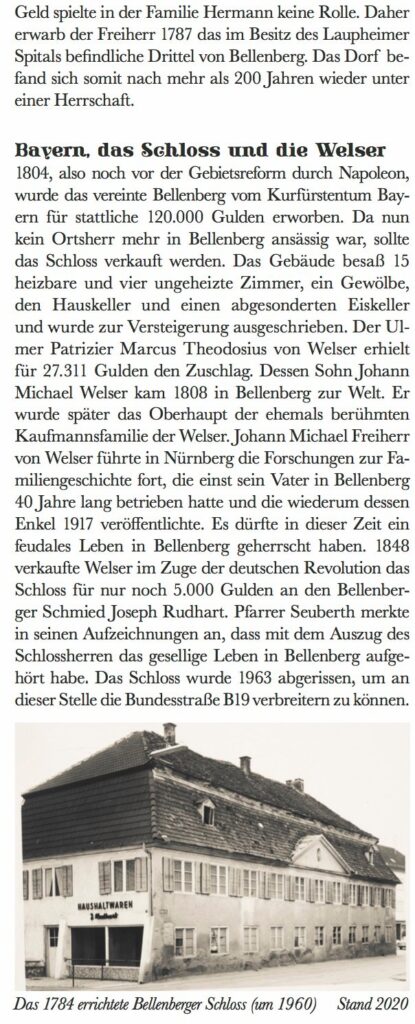

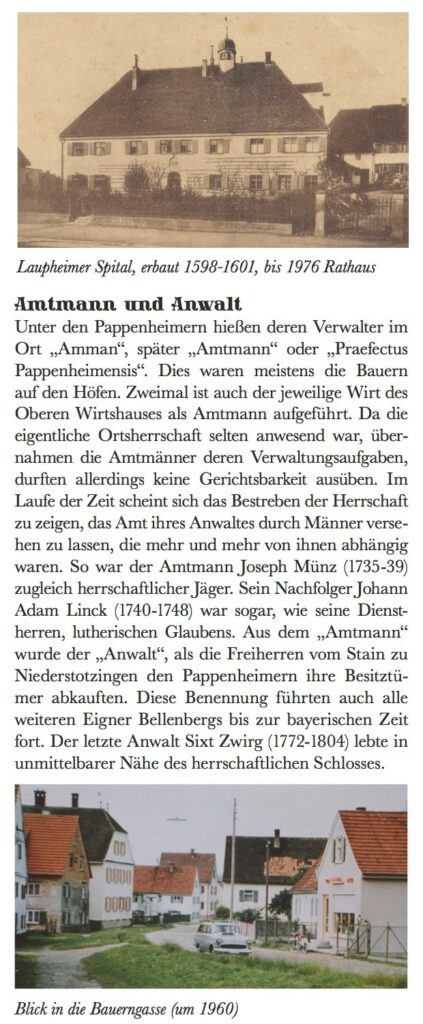

Der Kurfürst von Bayern hatte 1804 dem Freiherren von Hermann ganz Bellenberg abgekauft. Für das Schloss bestand kein Bedarf, denn eine Verwaltung vor Ort war nicht mehr vorgesehen. In mehreren Zeitungen fand sich alsbald die Anzeige: Schloss in Bellenberg zum Verkauf angeboten. Ein Baumwollfabrikant und sogar ein Kirchendiener aus dem Vatikan sollen unter den Interessenten gewesen sein. Den Zuschlag für 27.311 Gulden und 8 ¼ Kreuzer erhielt allerdings der Ulmer Verwaltungsrat Markus Theodosius III. Welser. Welsers(Jahreseinkommen: 800 Gulden.

Dieser hatte genug vom Stadtleben und kaufte sich einen gemütlichen Landsitz. Einen ziemlich großen Landsitz sogar, mit einem Ökonomiegebäude und 55 2/15 Jauchert Acker, 31 3/8 Jauchert Wiesen und 6 ¼ Jauchert Holzgrund (1 bayr. Jauchert = ca. 1/3 Hektar).

Welser bemerkte bald, dass die Bewirtschaftung desselben seine ständige Anwesenheit erforderte. Er ließ sich also von seinem Amt in Ulm entbinden und zog endgültig nach Bellenberg.

Der Familienname Welser ist vielen nicht ganz unbekannt. Daher noch eine kleine Vorgeschichte vor unserer Vorgeschichte: Die Welser stammen aus Augsburg und waren dort die Nummer 2 nach den Fuggern. Auch sie hatten, durch ihren Reichtum und ihr kaufmännisches Geschick, großen Einfluss bei Hofe. Die Familie verzweigte sich dann auf die drei wichtigsten süddeutschen Reichsstädte des 15. Jahrhunderts: Augsburg, Nürnberg und Ulm. Mit den Vöhlins in Memmingen und Illertissen gründeten die Welser eine Übersee-Handelsgesellschaft.

Als sie 1519 dem Kaiser für dessen Wahl Geld geliehen hatten, bekamen sie als Pfand Deutschlands erste Kolonie: Venezuela. Die Welser und ihre Kolonie-Statthalter (meist aus Ulm) sind in Venezuela und Kolumbien heute noch allseits bekannt. In Augsburg erinnert das relativ neue „Fugger- und Welser Erlebnismuseum“ an die große Zeit dieser Familien. Aber diese war 1830 längst vorbei. Der Übersee-Handel hatte die Welser fast in den Ruin gestürzt. Finanziell zwar keine Global Player mehr, zehrten sie aber noch immer vom Glanz ihrer großen Zeit.

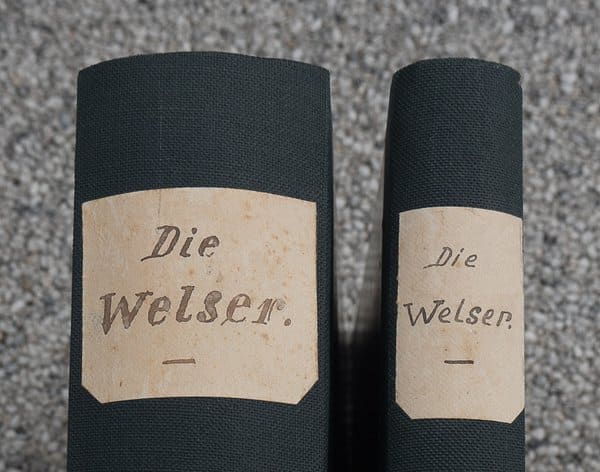

Und so ein Welser lebte nun in Bellenberg: Markus Theodosius III.Ein Mann, den die eigene Familiengeschichte äußerst umtrieb. Er sammelte alles, was mit ihr zu tun hatte und schrieb eine ausführliche Chronik seiner berühmten Vorfahren – in Bellenberg. Diese Chronik führte sein Sohn fort und sein Enkel veröffentlichte sie schließlich im Jahr 1917.

Der Vater bemühte sich, ihn so lange wie möglich auf dem Lande aufwachsen zu lassen. Er sollte möglichst viel frische Luft einatmen und sich bei der Jagd und bei der Gartenarbeit beteiligen. Mit 16 Jahren verließ Johann Michael Bellenberg und ging nach Augsburg auf das Gymnasium. Aber noch oft kehrt er in seinen Geburtsort zurück. Manches Mal, um vom Vater in Familiengeschichte unterrichtet zu werden und dann schließlich in den traurigen Tagen nach dem 14. September 1830.

Seine 51-jährige Mutter war an diesem Tag unerwartet an einem Schlaganfall gestorben. Vielleicht erahnen Sie schon den Vornamen dieser Frau: Sabina M…agdalena Barbara von Stetten.

(15.4.1769 – 14.9.1830). Sie war die Tochter des ersten Oberbürgermeisters der bayerischen Stadt Augsburg: Albrecht von Stetten.

Johann Michael Welser schreibt über seine Eltern: Meine Mutter war zweiJahre älter als mein Vater und sie hing diesem, „ungeachtet seiner heftigen Gemütsart und seines oft sehr strengen Wesens mit unendlicher Hingebung an. Zwei von drei Kindern, die sie geboren, betrauerten ihren Heimgang. Sie ruht auf dem Kirchhofe zu Bellenberg.“

Also eine Wahl-Bellenbergerin von Rang und Namen. Ihr Sohn Johann Michael wird schließlich nach dem Aussterben der Ulmer und der Nürnberger Linie oberster Vertreter der Familie Welser. Als Jurist zieht er nach Nürnberg und steigt dort zum Direktor des königlichen Handels-Appellationsgerichtes auf. 1875 ist er in Nürnberg gestorben.

Sein Vater Markus Theodosius III. Welser hielt es ganze 44 Jahre in Bellenberg aus. In Illertissen kümmerte er sich um das dortige Archiv und war dort von 1814-1848 auch Kommandant der Landwehr. Er verfasste viele Artikel über die Geschichte des Illertals und über die der Eidgenossenen und Schwaben im Allgemeinen.

Dann machten ihm die rebellischen Bellenberger im Jahr 1848 das Leben schwer.

Johann Michael schreibt über seinen Vater: „Seines Besitzes in Bellenberg entäußerte er sich, als die Unruhen des Jahres 1848 ihm den langgewohnten Aufenthalt verleideten. Er zog sich im Dezember 1849 nach Augsburg zurück, wo er den Rest seiner Jahre verbrachte. Leider verdüsterte sich aber sein Gemüt so sehr, dass der sonst sehr lebensfrohe Mann sich gegen Ende seines Lebens von jeglichem Umgange mit Dritten fern hielt.“

1855 mit 84 Jahren erlag er einem zweiten Schlaganfall. Johann Michael schreibt: „Leider hat er kein Bildnis von sich hinterlassen“.

Mit dem Schlosskauf durch Markus Theodosius III. war unser Ort zum Schauplatz der Aufzeichnung der gesamten Familiengeschichte der Welser geworden. Pfarrer Seuberth bedauert später, dass das gesellschaftliche Leben mit dem Fortgang von Markus Theodosius zum Erliegen kam. Mit allerlei Augsburger Adelsbesuchen ist es also einmal mondän zugegangen in Bellenberg.

Übrigens: Das Grabmal der Sabina M… konnte immer noch nicht 100% entziffert werden, es bleibt also ein kleines Restrisiko, dass es doch nicht die (schöne?) Welserin ist. Vielleicht kommt in einer späteren Zeitreise oder auf unserer Infotafel aber noch mehr ans Licht.

Johann Michael Welser

(1808 Bellenberg-1875 Nürnberg)

Die Welser-Wälzer

Familienforschung in Bellenberg

Das unbekannte Grabmal

Daran erkenn ich meine Pappenheimer…

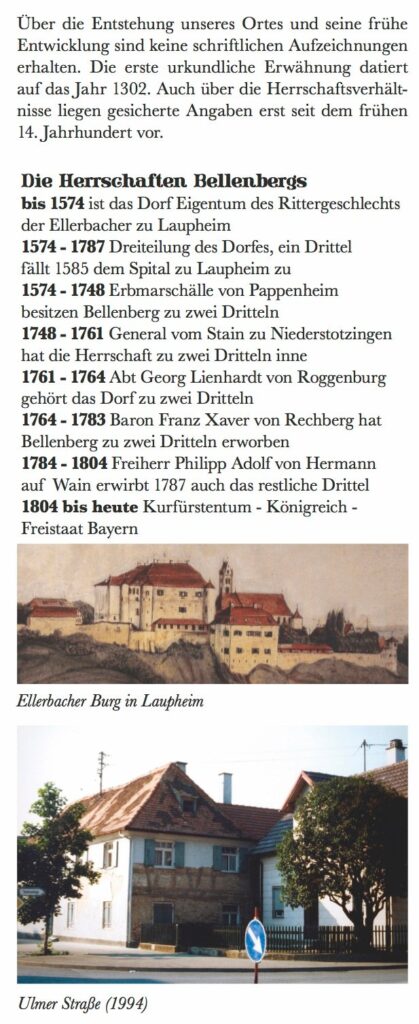

Ja, woran? Gute Frage. Was ist denn überhaupt ein Pappenheimer? Stolze 178 Jahre lang konnte sich die Mehrzahl der Bellenberger als Pappenheimer bezeichnen, denn sie waren zwischen 1570 und 1748 Untertanen derer von Pappenheim.

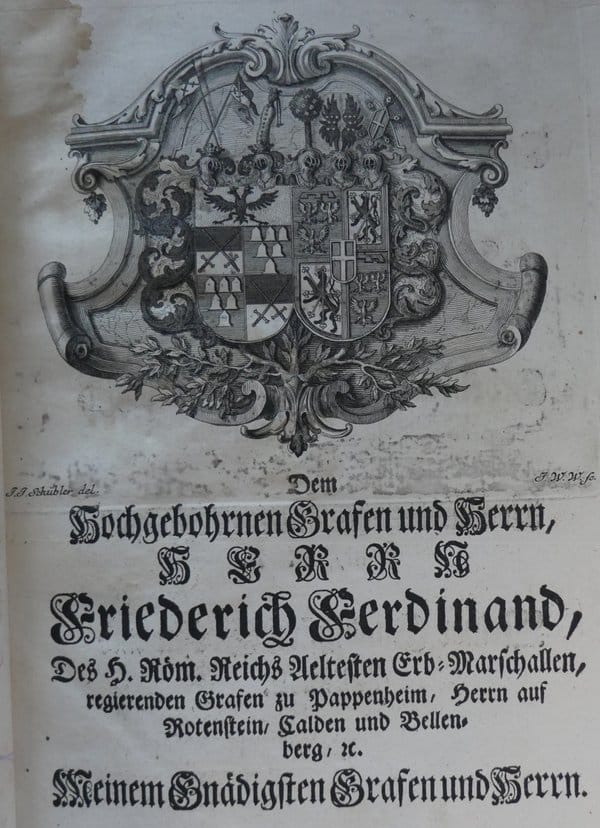

Gemeint ist ein Adelsgeschlecht, das es sich auf die Fahne schreiben konnte, über 700 Jahre lang das Amt des Reichserbmarschalles des Heiligen Römischen Reiches in Vertretung des Kurfürsten von Sachsen innezuhaben.

So trugen die Pappenheimer bei der Krönung des Königs dessen Reichsschwert vor ihm her und ritten beim allgemeinen Krönungsschlemmen mit dem Pferd bis zu dessen Bauch in einen gewaltigen Haferberg. Ein Symbol dafür, dass auch für das königliche Gestüt immer genug Futter vorhanden war.

Aber kehren wir vom Haferberg zurück nach Bellenberg und reisen ins Jahr 1709.Auch hier geht es um Getreide, jedenfalls im Hause Mayer. Es ist der 5. Februar und es fliegt gerade eine Suppenschüssel durch die Luft. Jerg Mayer ist mit seiner Stiefmutter in Streit geraten. Diese fordert, Jerg solle das Getreide vor Ort verkaufen, denn auswärts koste es nur unnütz Zoll. Auch argumentiert sie, dass bei einer langen Verkaufsreise die Wegzehrung mit einberechnet werden müsse. Und wer weiß, wie gut dieser Jerg einst im Futter stand. Aber eben dieser will reisen, etwas sehen von der Welt und das Getreide deshalb auf entfernten Märkten zu Geld machen. Da die Schüssel ihr Ziel verfehlt, fährt Jerg Mayer der Stiefmutter in die Haare und wirft sie gar zu Boden.

Diese rafft sich auf und flieht panisch in das Haus des Amtmannes, dem herrschaftlichen Vertreter des Grafen von Pappenheim in Bellenberg. Über das schändliche Betragen des Stiefsohnes wird nun Gericht gehalten und der Amtmann scheint eine eigene Art von Humor besessen zu haben. Er schickt den jungen Jerg, der keine Geldstrafe zu bezahlen vermag, für diesen Frevel nun auf eine tatsächliche Reise: Nach Pappenheim. Eine dortige Unterkunft wird auch gleich anempfohlen: Drei Tage Burggefängnis, an Händen und Füßen im Stock und einer Vollverpflegung mit Wasser und Brot. Bellenberg – Pappenheim: Zu Fuß sind es drei Tagesreisen! Eine luxuriösere Fortbewegung kann sich der junge Mayer nicht leisten. Also rechnen wir insgesamt mit neun Tagen, dann ist er wieder zurück und kann die Suppenschüssel abarbeiten.

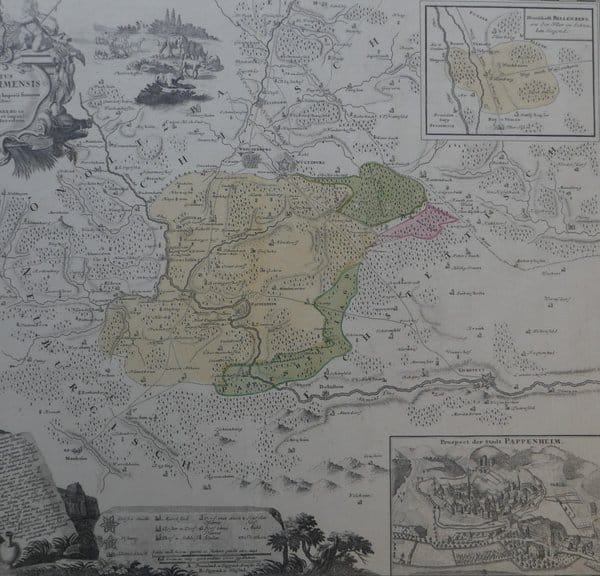

Dass Bellenberg eine echte Enklave der Pappenheimer war – weit von der eigentlichen Herrschaft entfernt – sehen wir auf der Homannschen Karte von 1738.

Eingerahmt rechts oben im Eck befindet sich die grobe Ansicht unserer Ortschaft. Geographisch gehört sie eigentlich links unten ins Eck, denn immerhin ist diese Karte schon genordet.

Karte der Pappenheimischen Besitzungen von XXX Homann aus dem Jahre 1738

Zurück zur Frage: Woran erkennt man nun einen Pappenheimer?

Zu Ulm erscheint 1627, mitten im Dreißigjährigen Krieg, ein gewisser Peter Hagendorf. Er lässt sich als Gefreiter für das Infanterieregiment des Gottfried Heinrich zu Pappenheim anwerben. Und dort legt er in den kommenden 20 Jahren eine erstaunliche Laufleistung quer durch Europa hin und ist bei vielen epochalen Ereignissen des Krieges zugegen, wie etwa der Plünderung Magdeburgs. Später wird er all dies aufschreiben und verfasst damit das wichtigste Zeugnis eines Söldnerlebens dieser Zeit. Die Eintragungen enden nach einer fantastischen Odyssee unweit des Ausgangspunktes in Memmingen. Man darf annehmen, dass er mit seinem Regiment auch durch Bellenberg gezogen ist, zumal dieser Krieg auch in die Zeit der Pappenheimer Herrschaft fällt.

Da Hagendorfs Dienstherr sogar der wichtigste Vertreter des ganzen Pappenheimergeschlechts gewesen ist, können wir nun das Rätsel der Pappenheimerfrage auflösen.

Woran man einen Pappenheimer erkennt, das wusste nämlich einst der Schiller. Er schrieb ein monumentales Theaterstück über den Feldherren Wallenstein und sein Schicksal im Dreißigjährigen Krieg. Wallensteins bester Kampfgefährte war eben jener Dienstherr Hagendorfs: Gottfried Heinrich zu Pappenheim. Als dessen Kämpen eines Tages den Feldherren fragen, ob dieser gerade mit den feindlichen Schweden über Frieden verhandele, denn man munkele viel und man wolle es lieber selber aus seinem Munde hören, erwidert Wallenstein anerkennend: „Daran erkenn‘ ich meine Pappenheimer!“ Übersetzt: Die reden frei raus! Die wollen aus erster Hand erfahren, was Sache ist. Ein „Daumen hoch“ von Wallenstein!

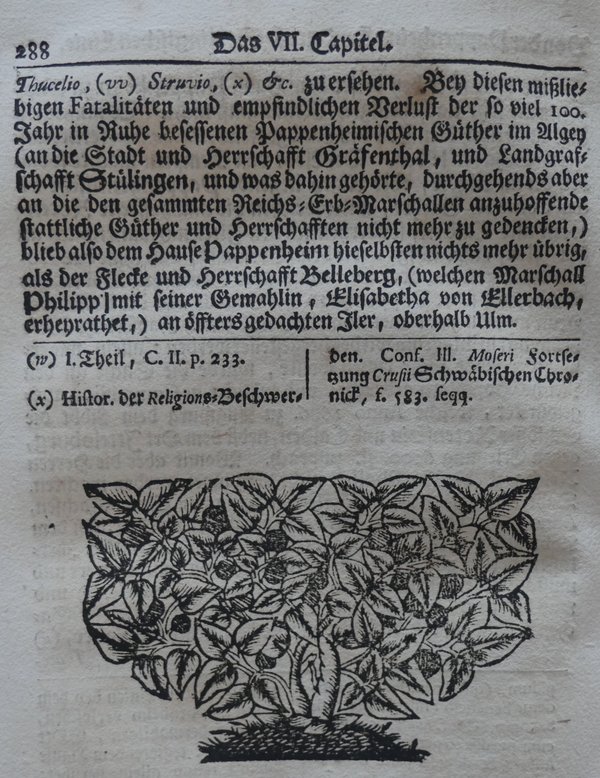

Vom alten Glanz aber war im 18. Jahrhundert nicht mehr viel übrig geblieben. So heißt es auf Seite 288 in klagendem Ton: „Bey diesen mißliebigen Fatalitäten und empfindlichen Verlust der so viel 100. Jahr in Ruhe besessenen Pappenheimischen Güther im Algey (…) blieb also dem Hause Pappenheim dieselbsten nichts mehr übrig, als der Fleck und Herrschaft Belleberg (…) an öffters gedachten Iller, oberhalb Ulm.“

Sowohl die Homansche Karte von 1738, wie auch das eben erwähnte Buch von 1739 konnten wir von den Spendengeldern der bisher abgehaltenen Führungen im Original von einem Antiquitätenhändler erwerben. Mit der Rundwegeröffnung im April 2020 werden sie im Rathaus für alle Bürger zugänglich gemacht.

Und noch ein absolut lesenswerter Tipp: Das Tagebuch des Söldners Peter Hagendorf nebst Anmerkungen. Leider ohne direkten Bellenbergbezug.

Chronik der Pappenheimer „Matthaeus à Bappenhaim“ von 1739

Tafel 2:

Herrschaftszeiten

3. Das geteilte Dorf / An der Halde

zusätzliche Informationen zu Tafel 3:

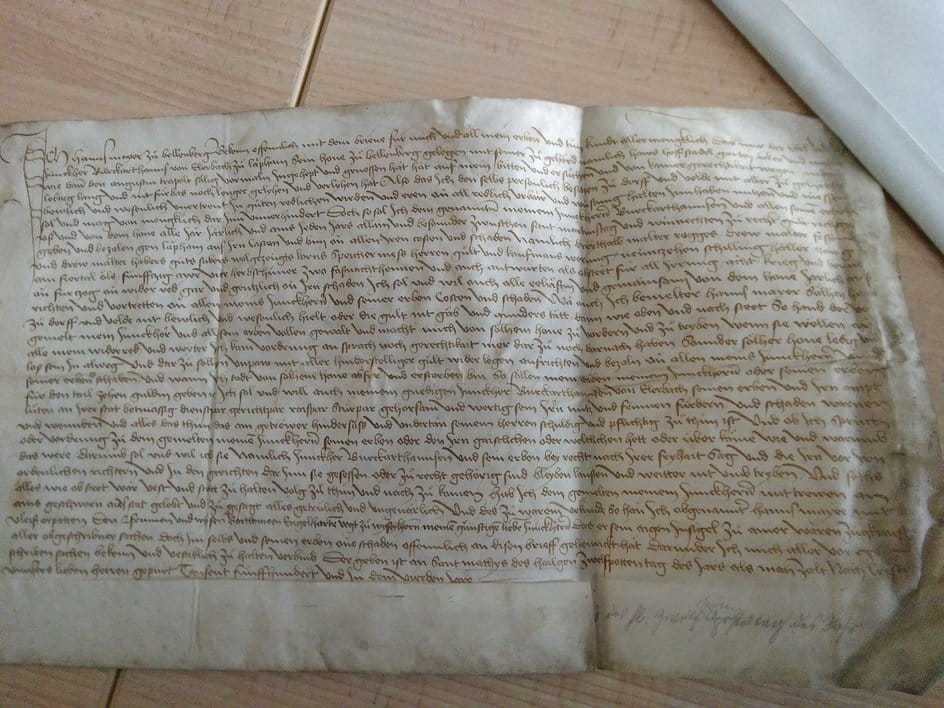

Pachtbrief 1504 – Hans Mayer zur Bellenberg (Stadtarchiv Laupheim)

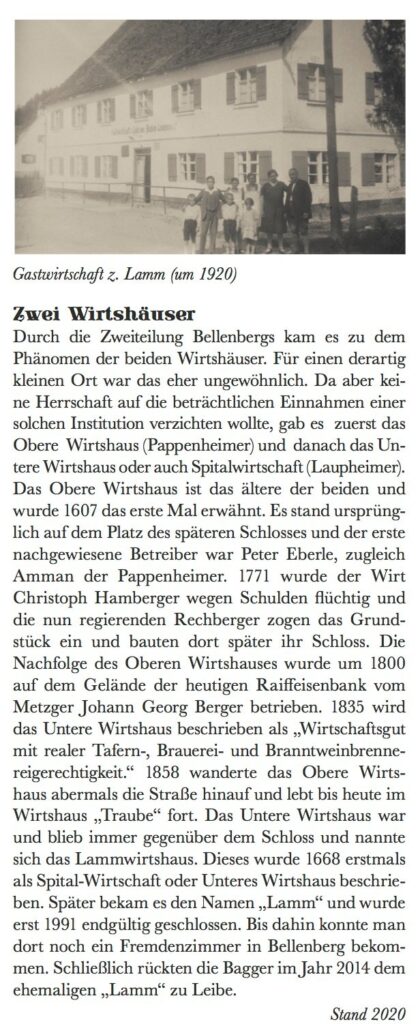

Gasthaus zum Lamm und Dorfansicht (undatiert)

Tafel 3:

Das geteilte Dorf

4. Kirche und Schule / Am Kirchberg

zusätzliche Informationen zu Tafel 4:

Kuen oder nicht Kuen…

das ist hier die Frage. Bei Shakespeare darf man sich bedienen, wenn es um die wirklich wichtigen Fragen geht, immerhin wird in unserem Landkreis dieses Jahr das 300-jährige Jubiläum des bedeutenden Barockmalers Franz Martin Kuen gefeiert.

Ein umfangreiche Ausstellung in Roggenburg widmet sich seinem Werk und viele Veranstaltungen rücken den Künstler wieder ins Bewußtsein.

Dass Franz Martin Kuen nicht unbedeutend war, wußte man schon in den Sechzigern, als unsere Bellenberger Chronik erschien. Darin wird gemutmaßt, in der alten Kirche zu Bellenberg wären ebenfalls zwei Werke von Franz Martin Kuen zu finden. Es handelt sich um die jeweils oberen Bilder der beiden Seitenaltäre. So heißt es: „In die Auszüge der beiden Nebenaltäre aber sind Gemälde eingefügt, die mit den übrigen Gemälden in der Bellenberger Kirche im Stil nichts gemein haben. Sie zeigen (nördlich) den heiligen Stanislaus Kostka mit dem Jesuskind, südlich den heiligen Aloisius, beide besondere Heilige der Jugend. Diese Bilder eines bisher unbekannten Malers dürfen wegen ihrer Darstellungsweise und ihrer Farbabstufung dem Maler Franz Martin Kuen in Weißenhorn (1719-1771) zugeschrieben werden.“

Ein kue(h)ner Verdacht! Nur, was ist dran?

Ein Besuch der Ausstellung in Roggenburg hinterläßt erst einmal ein langes Bellenberger Gesicht. Die dortige Karte, auf der alle Wirkungsstätten des Malers in unserer Gegend verzeichnet sind, spart Bellenberg aus. Also doch nicht?

Beginnen wir nun unsere Zeitreise in die 1760er Jahre. Zugegeben, eine sehr vage Zeiteinstellung. Wann genau die Altäre gekauft wurden ist leider nicht überliefert, geschweige denn, wer sie gestaltet hat.

Interessant ist, dass genau in dieser Dekade, der Großteil Bellenbergs gleich zweimal den Besitzer wechselte: Von Niederstotzingen wurde das Dorf an das Kloster Roggenburg verkauft und drei Jahre später wiederum an den Grafen von Rechberg.

Welcher dieser drei Herrschaften ist ein Erwerb der drei Altäre zuzutrauen? Wohl eher nicht den ersteren: Die Erben des Generals vom Stain zu Niederstotzingen verkauften Bellenberg nach 13 Herrschaftsjahren 1761 sogar mit 4.000 Gulden Verlust im Vergleich zum Einkaufspreis. Neue Altäre hätten den Wert wohl eher gesteigert. Der Abt von Roggenburg, Georg Lienhardt, witterte ein Spekulationsobjekt und lieh sich eigens 29.500 Gulden, um die Kaufsumme von 34.000 Gulden aufzubringen. In den drei Jahren unter Roggenburgischer Hoheit schaffte es Bellenberg allerdings nicht, seinen Marktwert zu verbessern und so verkaufte der in Geldnot geratene Abt im Jahre 1764 das Dorf wieder für die Einkaufssumme. Während dieser Amtszeit wäre aber immerhin eine Verbindung zum Abt, einem wichtigen Auftraggeber Kuens gegeben. Aber vielleicht stammen die drei Altäre auch aus der nun folgenden „Franz-Xaver-Epoche“. Diese freie Benennung resultiert aus dem Vornamen des neuen Herren, dem Grafen Franz Xaver Leo von Rechberg, der für seinen illegitimen Sohn Franz Xaver eine kleine Herrschaft suchte. Vielleicht hat der damalige Pfarrer Franz Xaver Agricola die Altäre ja jetzt in Auftrag gegeben. Auf dem linken Seitenaltar, unter dem vermeintlichen Kuen-Bild, befindet sich übrigens der heilige Franz Xaver…

Kommen wir zu unserer einleitenden Frage zurück, gehören wir jetzt zur Kuen-Familie, oder nicht?

Glücklicherweise stattete Dr. Matthias Kunze, Museumsleiter des Weißenhorner Museums und Kuen-Experte, der Bellenberger Kirche einen Besuch ab, um das zu überprüfen. Hilfsbereit und natürlich gespannt, ob bei uns vielleicht doch ein „übersehener“ Kuen existiert, inspizierte er die beiden Bilder soweit es die Umstände erlauben.

Beide Werke befinden sich im obersten Altarbereich in ca. 3 Meter Höhe und ermöglichen leider nur eine Betrachtung aus der Froschperspektive. Nach eingängiger Untersuchung kam Dr. Kunze zu einem Ergebnis. Dabei half ihm der Vergleich mit einem sehr ähnlichen Gemälde des heiligen Aloisius aus Roggenburg, welches eindeutig von Franz Martin Kuen stammt.

Allgemein, erklärt er, sind solche Heiligendarstellungen Standardgeschichten, welche sich in unserer Gegend vielfach tummeln. Man muss also kein überaus begabter Maler gewesen sein, denn Bildgestaltung, Handhaltung und Gesichtszüge sind auf diesen Bildern meist identisch. Bei unserem Aloisius fällt eine harte Konturierung des Haaransatzes und der Nase auf. Zu hart, meint der Kuen-Kenner. Ein hartes Urteil, im doppelten Sinn. Der berühmte Barockmaler führte seine Bilder zudem weicher, wärmer, aufgehellter und pastoser aus.

In Bellenberg, so schön es gewesen wäre, ist ein Wirken Kuens demnach leider nicht nachweisbar.

In Anbetracht der großen Ähnlichkeit der beiden Aloisius-Bilder vermutet Kunze jedoch, dass das Bellenberger Bild als Kopie des Roggenburger Kuen-Gemäldes angefertigt wurde. Dafür spricht auch, dass Bellenberg 1761 von Kloster Roggenburg erworben wurde. Gut vorstellbar, dass der regierende Abt Lienhardt damit der neu erworbenen Kirche einen Roggenburgi’sches Gepräge verleihen wollte. Als Künstler käme dann ein Mitglied aus Kuens Werkstatt in Frage, vielleicht sein 1751 geborener Sohn Michael Hermann Kuen, der beim Vater gelernt und später bei ihm mitgearbeitet hat.

Es bleibt die Frage: Wer hat die Bilder dann gemalt?

Vielleicht stammen sie ebenfalls aus der Werkstatt des Kuen-Schülers Stefan Haberes, dem die übrigen Bilder der Altäre zugeschrieben werden? Immerhin hat dort ja ein Kuen-Schüler seine Handschrift hinterlassen – wenn auch dieser leider nicht an den Meister herankommt. Dr. Kunze erwähnt, dass das Gesamtwerk von Haberes noch nicht erforscht wurde.

Aber unsere beiden speziellen Altarbilder könnten durchaus aus einer anderen Werkstatt stammen.

Schön wäre es, wenn man eine solche Zeitreise tatsächlich begehen könnte. Wir wären dann bei der feierlichen Aufstellung der Altäre zugegen und hätten die Bellenberger Kommentare aufgeschnappt. Vielleicht in dieser Art:

„Naja, ganz nett, aber eben kein Kuen…“ oder „Es muss doch nicht immer Kuen sein!“ oder „Uns gefällts, das muss reichen!“

Aber dass Zeitgeist und -geschmack sich ändern, zeigt das drastisch formulierte Gesuch des Bellenberger Pfarrers Lochbihler beim königlich bayrischen Landgericht in Illertissen im Jahr 1851: „die drei ekelhaften Altäre anschaulich herzustellen“.

Es war sogar laut der königlichen Bauinspektion in Dillingen die Rede davon, neue Altäre anzuschaffen und die alten zu entsorgen, dies wäre jedenfalls billiger gekommen. Sie wurden letztlich aber doch belassen, neu gefasst und die Bilder blieben.

Der heilige Stanislaus Kostka

Der heilige Aloisius

Der heilige Aloisius in Roggenburg

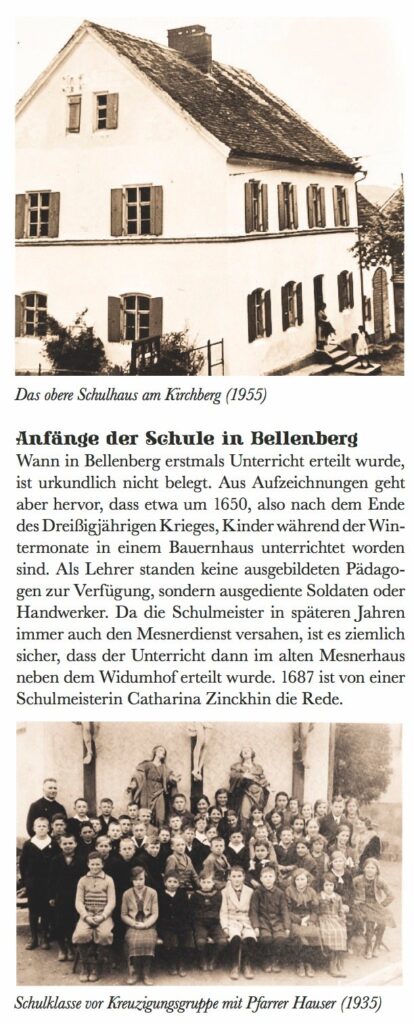

Lehrer in Bellenberg

„Der erste mit näheren Daten fassbare Lehrer zu Bellenberg ist Franz Fügel, auch Figel geschrieben. Am 16.11.1730 heiratete der ehrsame und gelehrte Junggeselle Franz Figel, Organist und Schulmeister aus Laupheim, die ehrsame und tugendhafte Maria Weikmann aus Bellenberg.“ heißt es in den Kirchenbüchern.

Doch besagt ein früherer Eintrag von 1709, dass bereits in diesem Jahr in Bellenberg Unterricht gehalten wurde. Dort ist zu lesen, dass der Witwer Joseph Hertner, Bäcker und Branntweinbrenner nach dem Tode seiner Frau Ursula ausdrücklich verpflichtet wurde, die Kinder (auch Stiefkinder) „in seiner Versorgung zu erhalten und zur Kirchen und Schuelen anzuhalten“ …

Ein Verzeichnis von 1735 zeigt, dass die Bauern ihre Kinder oft gar nicht, teils nur selten in die Sommerschule und im Winterquartal in die Schule schickten. Manche ließen nur ein Kind etwas lernen, die Hirtenkinder kamen überhaupt nicht in die Schule.

1741 kam Johannes Pulver als Schulmeister nach Bellenberg. Er war nebenbei auch Bader und ist wohl identisch mit dem am 4.9.1697 zu Bellenberg geborenen Johannes, Sohn des Christophorus Pulferer, der ebenfalls Bader von Beruf war.

„Von 1771 bis 1826 war Johannes Klotz, gelegentlich auch Gloz geschrieben, Schulmeister in Bellenberg. Er versah, weil das Einkommen als Schulmeister und Mesner nicht reichte, neben einer kleinen Landwirtschaft auch das Amt eines herrschaftlichen Jägers und Holzwarts und später das eines Zollers (Zöllner)“.

Aus der Zeit des Schulmeisters Johannes Klotz ist aus dem Jahr 1810/11 ein „Etat der Volksschule zu Bellenberg“ erhalten, in dem es heißt: „Das Dorf hat im ganzen 20 männliche und 22 weibliche schulpflichtige Kinder, wo ein einziger Lehrer zureicht. Dieser braucht zum dürftigen Unterhalt wenigstens 200 fl. Hierzu tragen schon von lang dazu verwendete Äcker, Wiesen, Kraut- und Erdäpfelteile 49 fl 30 kr, das ordentliche Schulgeld auf Familienumlagen 48 fl, neuere dazu getheilte Gemeindsgründe 35 fl 40 kr, Gehaltszulagen als Meßner 58 fl 33 kr …“ … insgesamt waren das am Ende 191 Gulden 43 Kreuzer.

Später wird in dem Bericht der Vorschlag gemacht: „Da der hiesige Lehrer schon ein hohes Alter hat und über 40 Jahre seinen Dienst fleißig und eifrig besorgte, so wäre zu wünschen, daß man ihm, da man sein Einkommen nicht auf 300 fl bringen kann, wie es durchaus seyn sollte, ein paar Klafter Holz aus den Kgl. Waldungen gnädigst beylegen möchte, wie es doch alle anderen Kgl. Bayer. Schullehrer haben.“

Nach einer kurzen Übergangszeit des Verwesers Komprecht übernahm 1827 Georg Finkenzeller die Leitung der Schule.

„Damals hatte Bellenberg 45 Werktagsschüler und 36 Feiertagsschüler. In die Werktagsschule gingen nach dem Lehrplan von 1806 die Kinder vom 6. bis zum 12. Lebensjahr, von den Feiertagsschülern hatten die Knaben vormittags, die Mädchen nachmittags nach dem Gottesdienst ihren Unterricht und zwar vom 12. bis zum 18. Lebensjahr.“

Ab 1844 werden neben Lehrer Finkenzeller „Adstanten“ genannt, die beim Unterrichten aushalfen.

Nachdem 1855 Georg Finkenzeller im Schulstadel tödlich verunglückte, folgte ihm Max Joseph Kögl als Lehrer von Bellenberg. Unter ihm wurde der Neubau des Schulhauses Hs.Nr. 71 durchgeführt.

„1860 wurde Carl Feierlein … als Lehrer zu Bellenberg eingeführt. Zu seiner Zeit wurde die Industrieschule (Handarbeitsunterricht), Zeichenunterricht usw. eingeführt. Das Musikleben Bellenbergs wird unter seiner Leitung als glanzvoll bezeichnet.“

In den weiteren Jahren folgten die Schulmeister Albert Steiner (ab 1865), Paul Mayrock (ab 1870), Karl Anton Schuster (1877 – 1879), Franz Xaver Lochbrunner (ab 1879), Kaspar Schneider (ab 1890) und Karl Grathwohl (ab 1894). Bei den letztgenannten drei Schulleitern waren die Gattinnen jeweils als Handarbeitslehrerinnen an der Schule tätig.

In folgender Übersicht sind die weiteren Schulleiter/innen bis 2020 aufgeführt:

1898 – 1909 Emil Walther

1909 – 1927 August Hofmiller

1927 – 1935 Bernhard Kaiser, im 2.Weltkrieg vermisst

1936 – 1945 Markus Singer

1947 – 1952 Heinrich Weinkopf

1952 – 1961 Rudolf Zimmermann

1961 – 1979 Johann Kloß

1979 – 1990 Ludwig Danninger

1990 – 2005 Wolfgang Hackl

2005 – 2009 Christine Zimmerhackl (Auflösung der Teilhauptschule)

2009 – Irene Schmid

Quelle: Zitate aus Bellenberg.Beiträge zur Geschichte des Ortes Verlag Anton H. Konrad Neu-Ulm, 1963

Gehalt der Lehrer

Die festen Gehaltsbezüge der deutschen Schulmeister zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren etwa 20 Gulden jährlich (entsprach vor dem Dreißigjährigen Krieg etwa 400 DM).

Dazu kamen noch „ein Klafter Holz, ein halbes Teil Korn und das anfallende Schulgeld, von jedem Kind 1 Gulden jährlich (20 DM). Das Schulgeld brachten entweder die Eltern in die Schule oder schickten es durch ihre Kinder dem Lehrer in wöchentlichen, monatlichen oder vierteljährlichen Beträgen: Schulgeldtage waren dann zu Michaeli (29.9.), Luzei (13.12.), Reminiscere (der 2.Fastenzeitsonntag) und Pfingsten.

Noch zu Anfang des 18.Jahrhunderts war das Schulgeld die Hauptgrundlage der unzureichenden Lehrerbesoldung.

Eine grundlegende Änderung bezüglich des Schulgeldes trat Ende 1802 ein, als durch eine kurfürstliche „Allerhöchste Verordnung“ für ganz Bayern der Schulbesuchszwang und damit die Schulpflicht eingeführt wurde. Alle „schulfähigen und nun nach pflichtmäßigem Ermessen den Inspectoren und Pfarrern unterworfenen Kinder“ hatten fortan „vom sechsten bis ins vollstreckte zwölfte Jahr ihres Alters“ die Werktagsschule zu besuchen. Diese dauerte das ganze Jahr hindurch „von Mitte des Julius bis 8.September als der gewöhnlichen Erndtezeit ausgenommen“. …

Mit dem Schuljahr 1856/57 wurde die Werktagsschulpflicht auf das vollendete 13. Lebensjahr ausgedehnt, die Sonntagsschulpflicht aber um 2 Jahre gekürzt. Sie hörte nunmehr mit dem vollendeten 16. Lebensjahr auf.

Eine Ministerialentscheidung vom 26.Februar 1857 bestimmte, dass das Schulgeld von einer Lokalschulkasse „vereinnahmt“ wurde und dem Lehrer „ein für alle Mal ein festgestelltes Fixum“ vierteljährlich zu zahlen sei.

Quelle: „Schwäbische Blätter“ zur Volksbildung und Heimatpflege, Heft 1, 7. Jahrg. 1956 Aufsatz „Zur Geschichte des Schulgeldes in Schwaben“ Verf. Schulrat a.D. Ferdinand Hörner, Augsburg

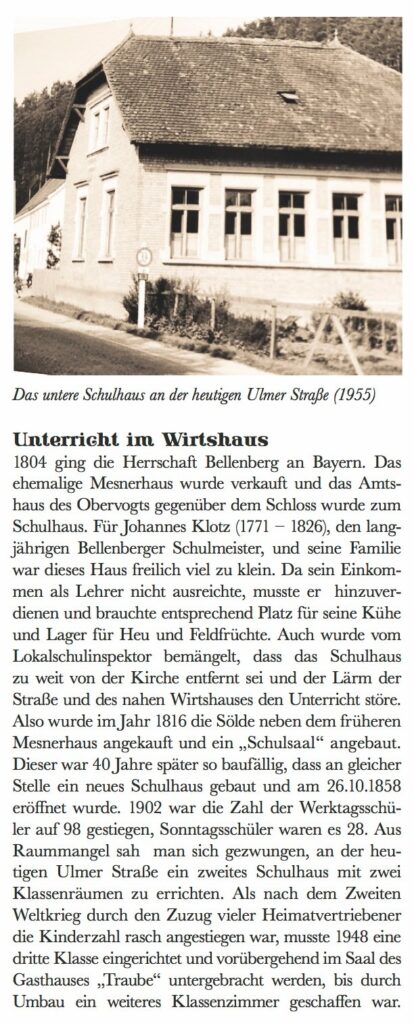

„Beschreibung des alten Schulhauses aus dem Jahr 1833 (Hs.Nr.71)

Das an die Wohnung des Lehrers angebaute Schulzimmer war 7 1/2 Schuh hoch (ca. 2,5m), 21 Schuh lang (ca. 7m) und 18 Schuh breit. Das Wohnzimmer des Lehrers und das Schulzimmer wurden mit einem Ofen geheizt. Es ist geräumig und trocken und für eine Anzahl von etlich 40 Schülern groß genug, wird stets reinlich gehalten und ist mit fünf Fenstern versehen, auch sehr hell.“

Quelle: Bellenberg – Beiträge zur Geschichte des Ortes, Verlag Anton H. Konrad Neu-Ulm, 1963

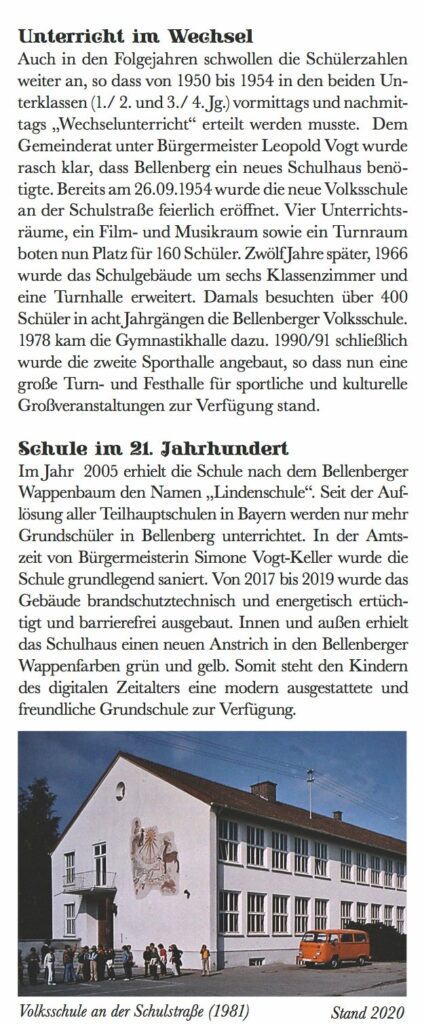

Beschreibung des Schulhauses aus dem Jahr 1954 an der Schulstraße

„Im Schulsaal 1 befindet sich die 1.Klasse (1.und 2.Jahrgang) im Saal 2 die 2.Klasse (3.und 4.Jg). Der Schulsaal 3 wurde bis auf weiteres als Turnraum benutzt. Im 1.Stock dient der Saal 4 als Film- und Musikraum, im Saal 5 ist die 3.Klasse (5. und 6.Jg.) und im Saal 6 die 4.Klasse (7. und 8.Jg).“

Quelle: aus der Schulchronik von 1954 (handschriftlich von Hauptlehrer Zimmermann verfasst), Archiv Lindenschule

Tafel 4:

Kirche und Schule

5. Bauernhäuser und Bauernleben / Ulmer Straße

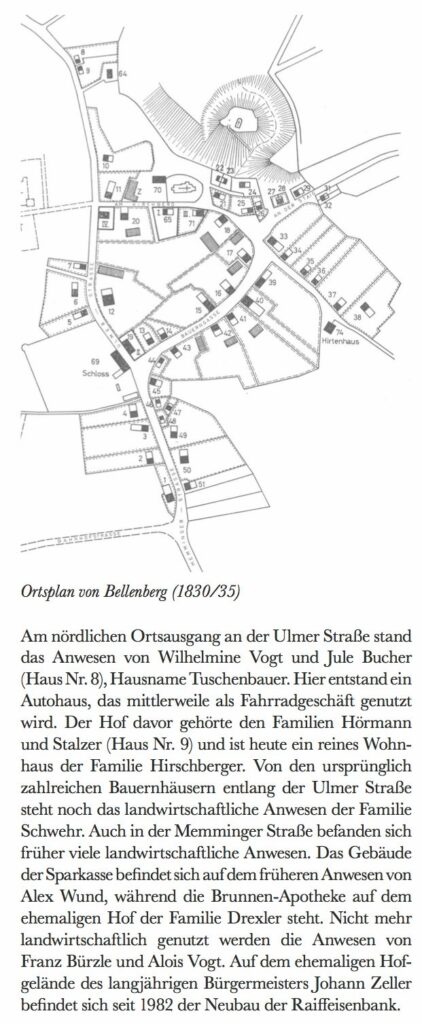

Zu „Bauernleben heute“

Von 1777 – 1912 befand sich dieses Anwesen im Besitz der Familie Haller. Der Landwirt Xaver Rapp übernahm den Bauernhof von seinem Vater und wurde für hervorragende Milchleistung seiner Kühe mehrfach ausgezeichnet, wie noch heute die Plaketten an der Stalltüre zeigen. Sein Sohn Gerhard betreibt als Nebenerwerbslandwirt einen Hofladen.

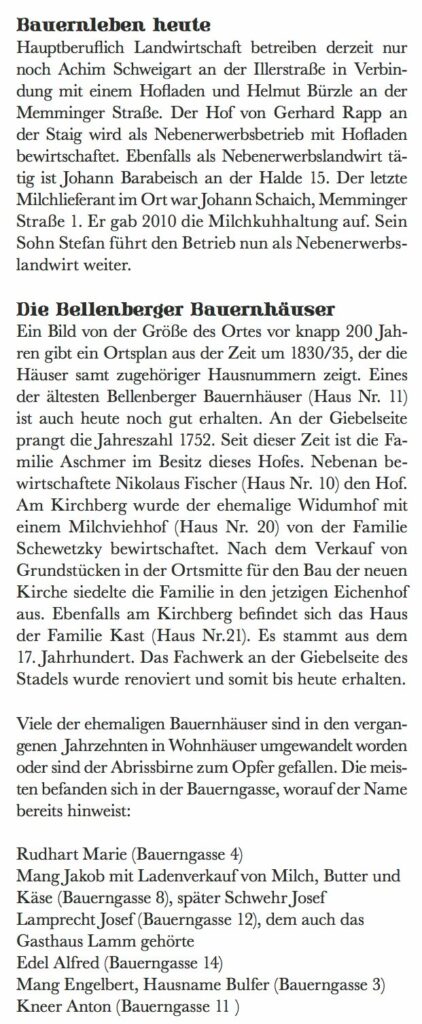

Zu „Die Bellenberger Bauernhäuser“

Das ehemalige Bauernhaus von Alfred Edel in der Bauerngasse 14 war nach dem Häuserstand von 1835 eines der ältesten in Bellenberg. 1777 gehörte es Franz Kracker, im Jahr 1804 ist es als Hirtenhaus eingetragen.

Das Bild zeigt links das ehemalige Anwesen der Familie Edel. Auf dem Traktor sitzt Reinhard Rapp. Das Foto stammt aus dem Jahre 1960.

Erster Besitzer des Bauernhauses an der Ecke Bauergasse/Memminger Straße war im Jahr 1804 Johannes Heinrich. Im Jahre 1870 wechselte es auf Konrad Leider. Ab dem Jahre 1912 ging es in den Besitz der Familie Schaich über. Bis 1972 war das Haus bewohnt. Danach wurde es bis 2013 als Kornspeicher genutzt.

Das Bauernhaus in der Bauerngasse 8 wurde 1964 von Jakob Mang, dem ältesten Bruder von Rudolf Mang, an die Eheleute Josef und Anna Schwehr verkauft. Durch zündelnde Kinder fiel das gesamte landwirtschaftliche Anwesen, außer dem Wohnhaus, im Jahr 1977 den Flammen zum Opfer. 2016 wurde es verkauft und von dem neuen Besitzer abgerissen.

Tafel 5:

Bauernhäuser und Bauernleben

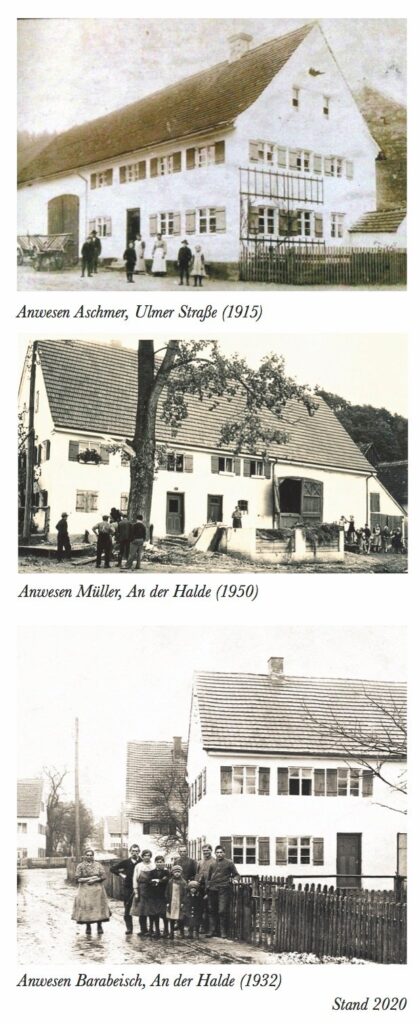

6. Neue Kirche und Friedhof / Pfarrer-Hölch-Straße

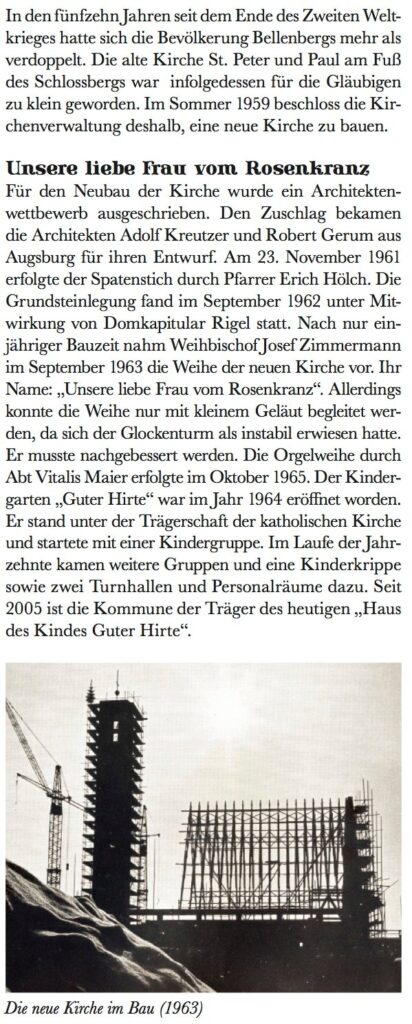

Der Kirchturm im Bau

Vor 1962 war die heutige Pfarrer-Hölch-Straße lediglich ein schmaler Feldweg, der zum Friedhof und den angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücken führte. Josef und Anna Schwehr ermöglichten durch eine kostenlose Grundabtretung die Erschließung des Kirchengrundstücks.

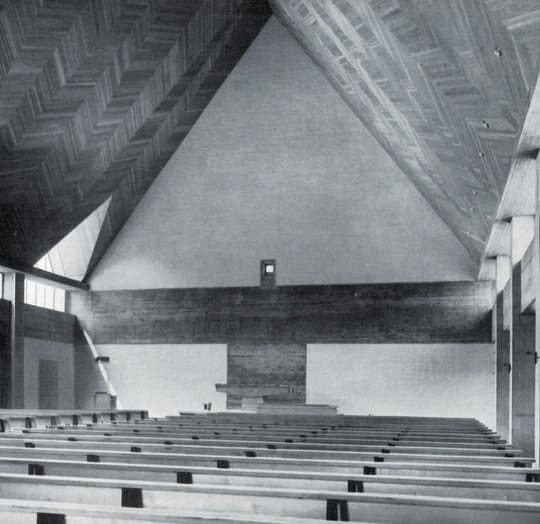

Innenansicht der neuen Kirche 1963

Das Bild zeigt die Innenausstattung der Kirche vor der Einweihung. Sie wirkte durch den nackten Beton kalt und wenig einladend. Nur die Bänke und die schöne Holzdecke luden zum Verweilen ein.

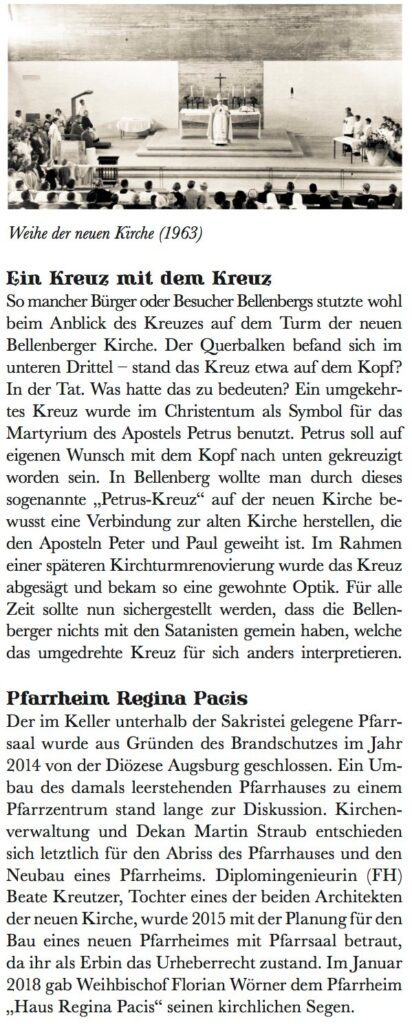

Weihe der neuen Kirche 1963

mit Weihbischof Josef Zimmermann und links im Bild Pfarrer Erich Hölch, der 1959 zum Pfarrer in Bellenberg ernannt worden war.

Pfarrheim Regina Pacis

Das Pfarrheim Regina Pacis wurde Jahre 2017 nach schwierigen Verhandlungen erbaut. Der Saal hat eine Gesamtfläche von 100 Quadratmetern. Zwei weitere Räume mit je 30 Quadratmetern können von verschiedenen Gruppen genutzt werden. Daneben sind noch eine kleine Küche, ein Abstellraum, sowie Toiletten vorhanden. Die Gesamtkosten für den Bau des Pfarrheims beliefen sich auf 1,65 Millionen Euro. Den Hauptanteil übernahm die Diözöse Augsburg. Die Gemeinde Bellenberg beteiligte sich mit 10 Prozent der Baukosten. Die Kirchengemeinde selbst steuerte 225.000 Euro bei.

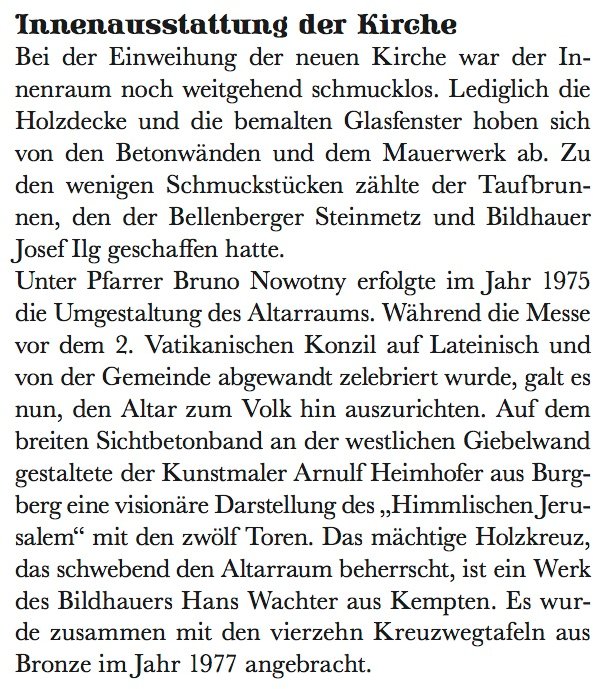

Hängekreuz

von Hans Wachter aus Kempten.

Im Hintergrund Arnulf Heimhofers Darstellung des „Himmlischen Jerusalem“.

Der Taufbrunnen

gestaltet von dem Bellenberger Steinmetz und Bildhauer Josef Ilg.

Das älteste erhaltene Grab

auf dem Bellenberger Friedhof: Die Familie Vogt zahlte für das immerwährende Grabrecht 50 Gulden in die Gemeinde-kasse.

Schutzengelgruppe im Bereich der Kinder-gräber

Der Schutzengel hält zwei Kinder an der Hand. Die Figuren sind aus Kalkstein gefertigt. Hergestellt wurden sie in der Bildhauerwerkstatt Weber in Erbach unter der Mitarbeit von Stefan Ilg, dem Sohn des Bellenberger Bildhauers Joef Ilg, der ebenfalls den Beruf des Steinmetzes erlernte.

Die Aussegnungshalle

aus dem Jahre 1947, zur Urnenkapelle umgebaut 1983.

Die neue Aussegnungshalle

entworfen 1977 von Architekt Josef Mangold aus Senden entworfen. Die Baukosten beliefen sich damals auf 200.000 Deutsche Mark.

Die Urnenwände

Die erste Urnenwand wurde 2003 an die neue Aussegnungshalle angebaut. 2009 und 2013 wurden zwei weitere Urnenwände fertig gestellt, da die Zahl der Urnenbestattungen stetig zunahm.

Urnengräberstätten

errichtet 2017

Tafel 6:

Neue Kirche und Friedhof

7. Bellenberger Vereinsleben / Am Bahndamm

Vereinstafeln

Oberste Reihe:

Bellenberger Drachenbläser,

Schützenverein Pfeil Bellenberg

Sudetendeutsche Landsmannschaft

NZ Bellenberger Lacha-Dreggler

2. Reihe v. o.:

Imkerverein

Kath. Frauenbund

Tennisverein

Musikgesellschaft Bellenberg

3. Reihe v. o.:

Soldaten- und Veteranenverein

VdK Ortsverband Bellenberg

BRK Bereitschaft Bellenberg

Feuerwehr Bellenberg

Fußballverein 1922

4. Reihe v. o,:

Obst- und Gartenbauverein 1909

Eishockeyclub Bellenberg 1976

Motorradclub Bellenberg

Athletik-Sportverein

5. Reihe v. o.:

Käppelesräuber von Narro Bellamonte

Modellbauclub Bellenberg

Unten:

Gemeinde Bellenberg, Gemeindewappen

Fronleichnam 2006

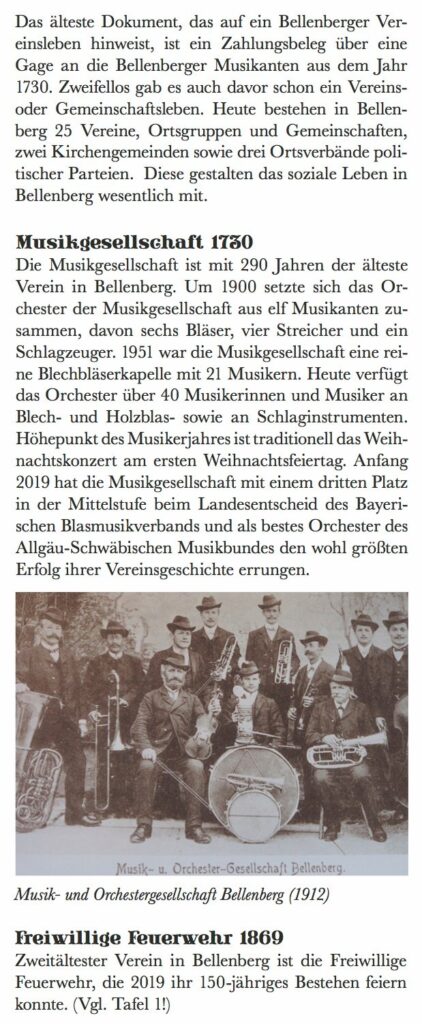

Musikgesellschaft Bellenberg

Vereinsfahnen von vorne

Freiwillige Feuerwehr Bellenberg

Schützenverein Pfeil Bellenberg

Veteranen- und Soldatenverein

BRK Bereitschaft Bellenberg

Athletik-Sportverein

Chorgemeinschaft Bellenberg

Sudetendeutsche Landsmannschaft

Tafel 7:

Bellenberger Vereinsleben

Quellen:

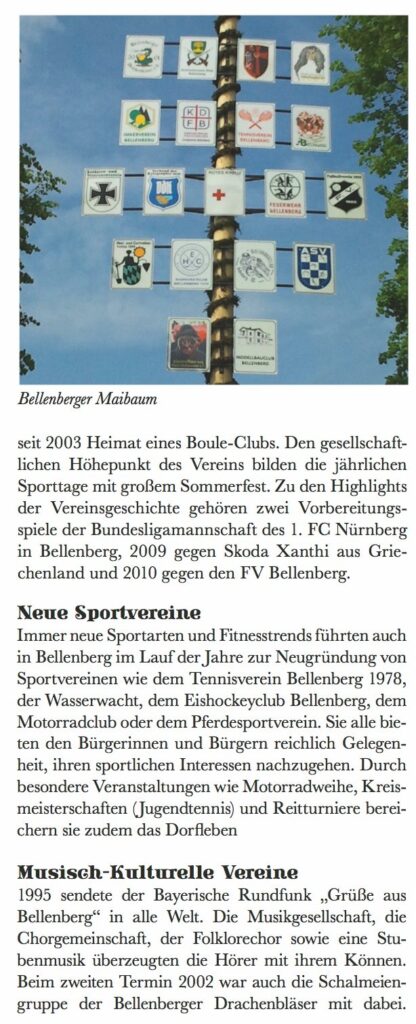

Maibaum mit den Vereinstafeln, 2011, Gemeinde

Fronleichnamsprozession 2006 mit den Vereinsfahnen, Gemeinde

Freiwillige Feuerwehr, Gerätehaus 1957, Gemeinde

FF Bellenberg Historische Spritze, Gemeinde

Fußballverein Bellenberg, Auszug aus Satzung von 1922, FVB-Archiv

Fußballverein Bellenberg, Einweihung des Sportplatzes Illerstraße 1923, FVB-Chronik 1992

Bild Sportheim Fußballverein Bellenberg, Auer Straße Foto priv.

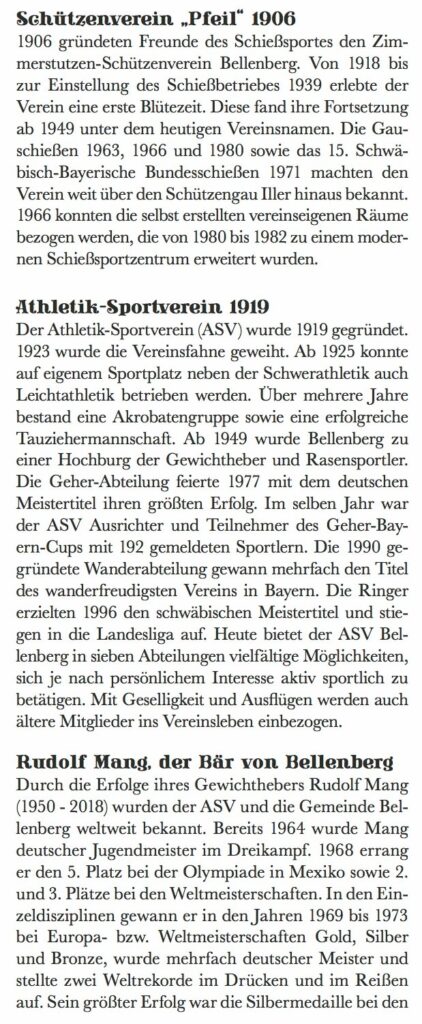

Athletik-Sportverein Bellenberg, Fahnenweihe 1923, ASV-Chronik Mai 2007

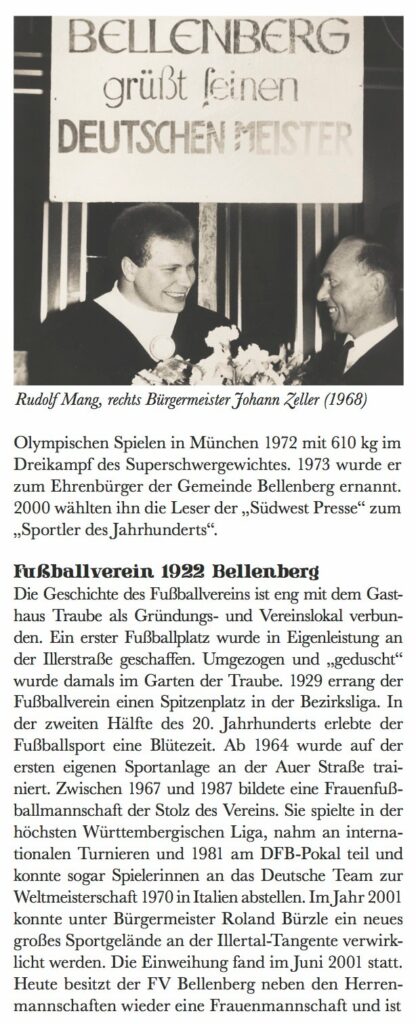

Rudolf Mang, Gewichtheber, Olympiade 1972 München, Illertisser Zeitung, Archiv Gemeinde

1989 Motorradsegnung, Südwestpresse, Foto: Ingrid Weichsberger

2002 Motorradsegnung, Südwestpresse, Foto: Ingrid Weichsberger

2015 Motorradsegnung, Club-Homepage www.mc-bellenberg.de, Bildergalerie

Narrenzunft Bellenberger Lacha-Dreggler, Pyramide Fasnetsumzug Dietenheim 2019, Illertisser Zeitung; Foto: Wilhelm Schmid

Bellenberger Käppelesräuber von Narro Belamonte www.narro-bellamonte.de

BR Bayern 1, Grüße aus Bellenberg, Bellenberger Drachenbläser

Holzskulptur Illertaltangente mit Sportanlagen, Germeinde

8. Produkte aus Bellenberg / Bachstraße

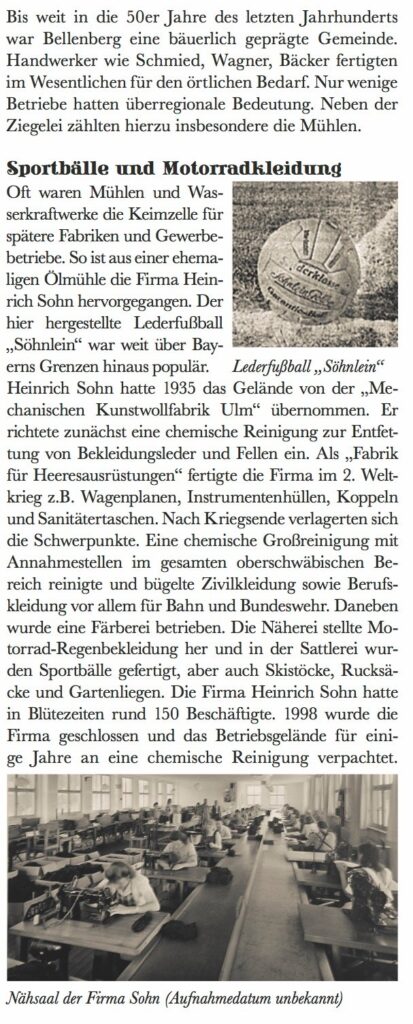

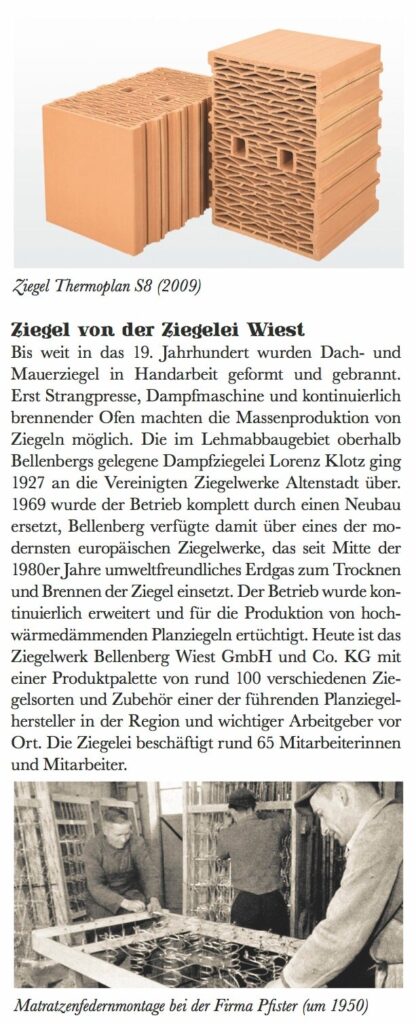

Zu "Sportbälle und Motorradkleidung"

Anfang Februar 2020 zerstörte ein Brand große Teile der Fabrikgebäude. Leider verunreinigen Rückstände von Lösungsmitteln, die zur Reinigung und Entfettung in den 70er Jahren eingesetzt wurden, noch heute trotz entsprechender Sanierungsmaßnahmen das Grundwasser im nördlichen Illertal.

Fabrikhalle der Firma Sohn nach dem Brand im Februar 2020

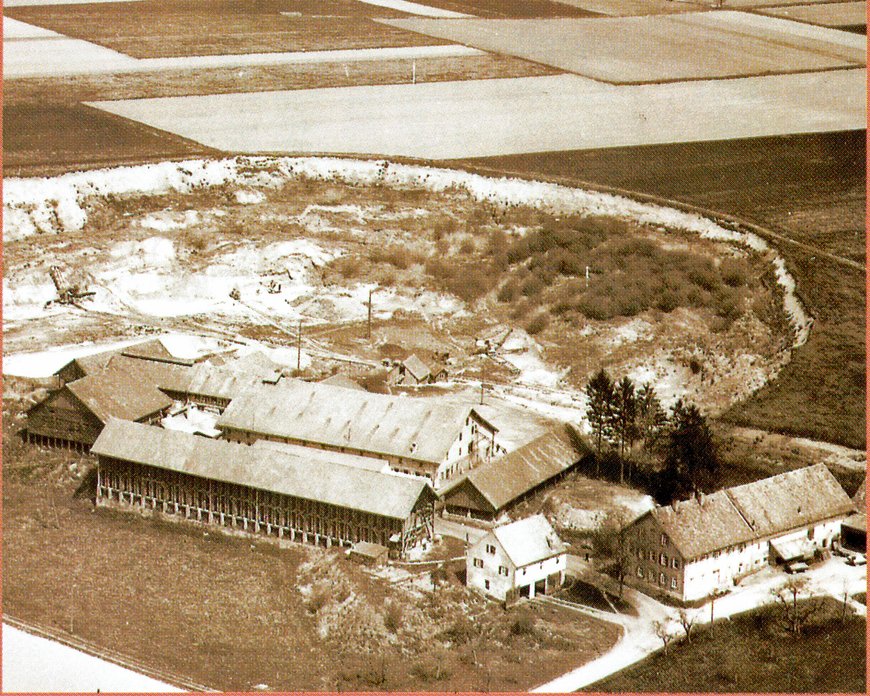

Zu "Ziegel von der Ziegelei Wiest"

Ziegelei Bellenberg 1968

Ziegelwerk Wiest 1997

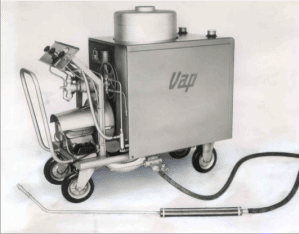

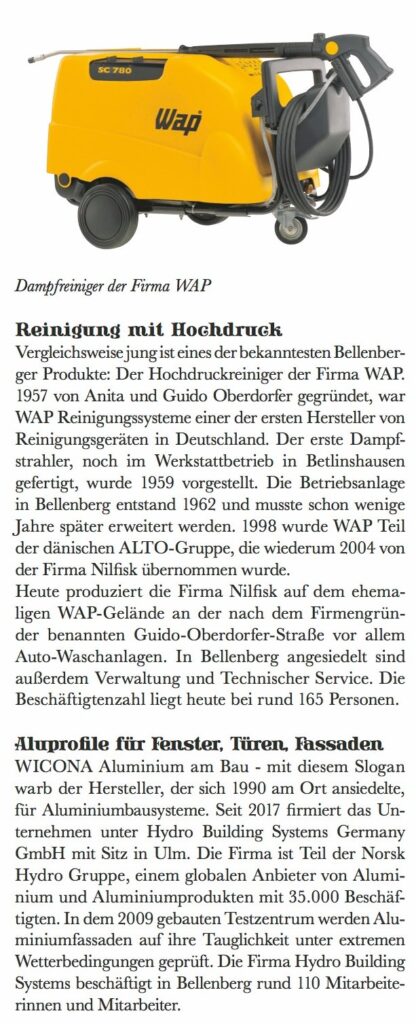

Zu "Reinigung mit Hochdruck"

Erster Dampfreiniger der Firma WAP 1959

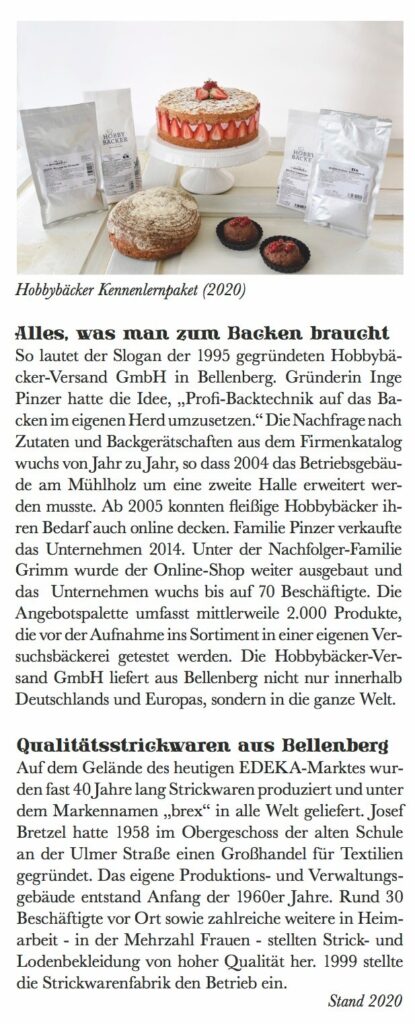

Zu "Alles, was man zum Backen braucht"

Hobbybäckerversand am Mühlholz

Tafel 8:

Produkte aus Bellenberg

Quellen und Bildquellen:

Peter Wischenbarth: Der Altenstadter Mühlbach. Geschichte und Nutzen eines Gewässers; Schriften der Kreisarchivpflege Neu-Ulm; 2005. Band 1, ISBN 3-9807689-6-1

Gemeindearchiv Bellenberg

Gemeindeverwaltung Bellenberg

Firma Sport Sohn

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH und Co. KG

Nilfisk GmbH

WICONA Bausysteme GmbH

Hobbybäcker-Versand GmbH

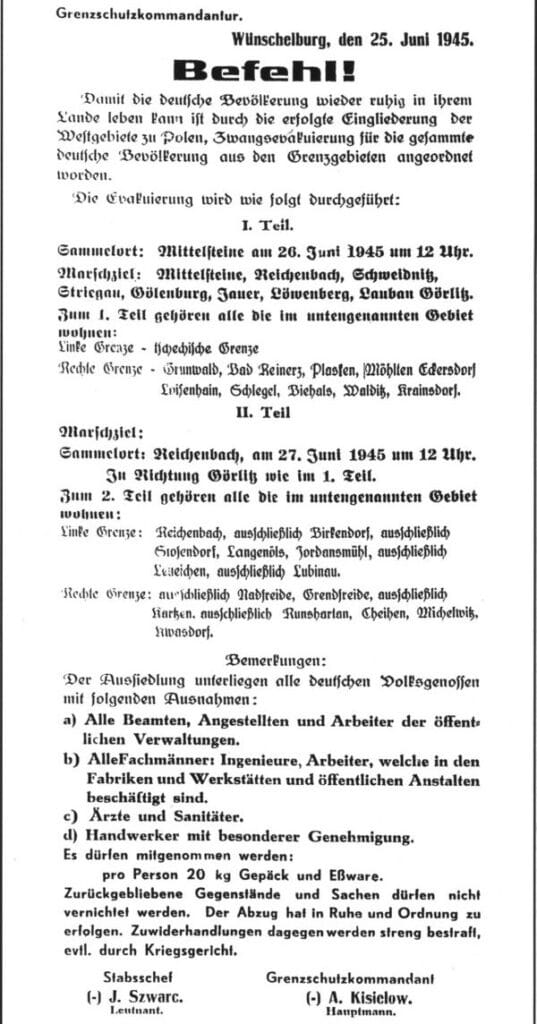

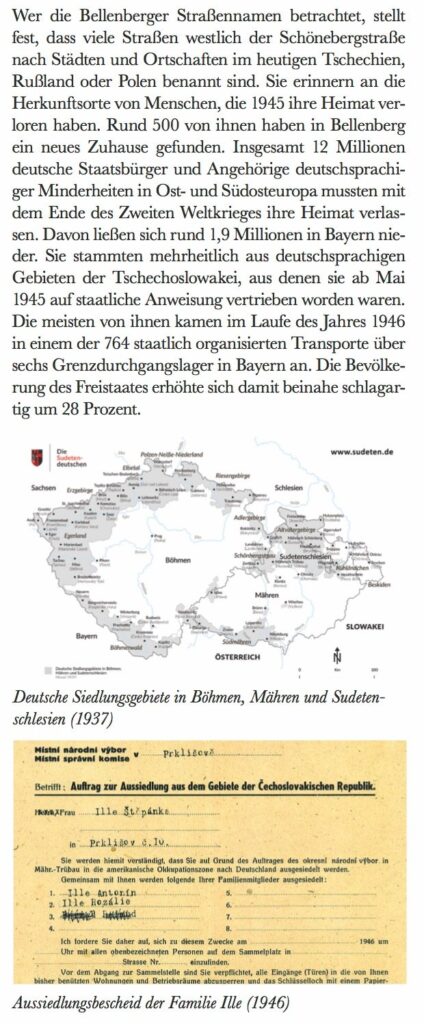

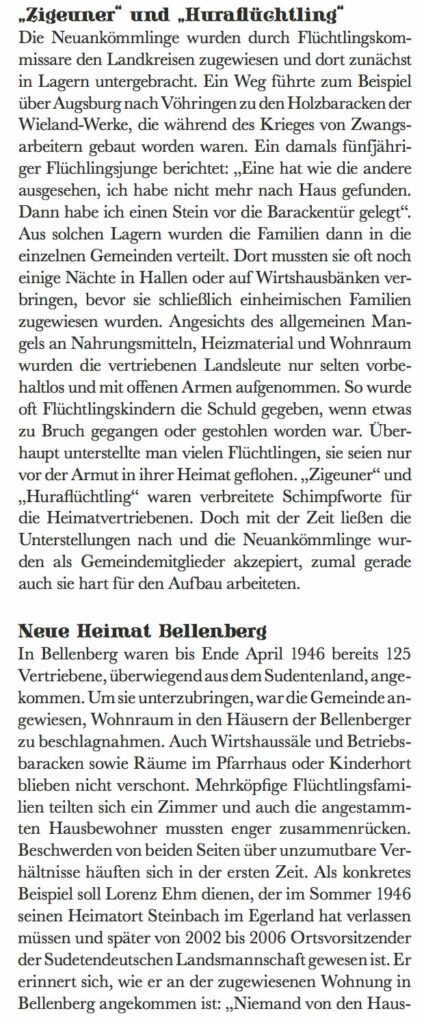

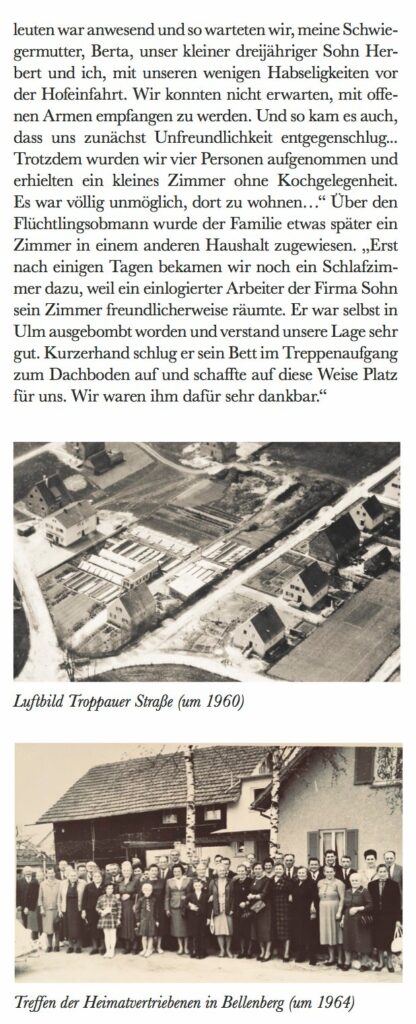

9. Heimatvertrieben / Schönebergstraße

Aus den Erinnerungen von Lorenz Ehm

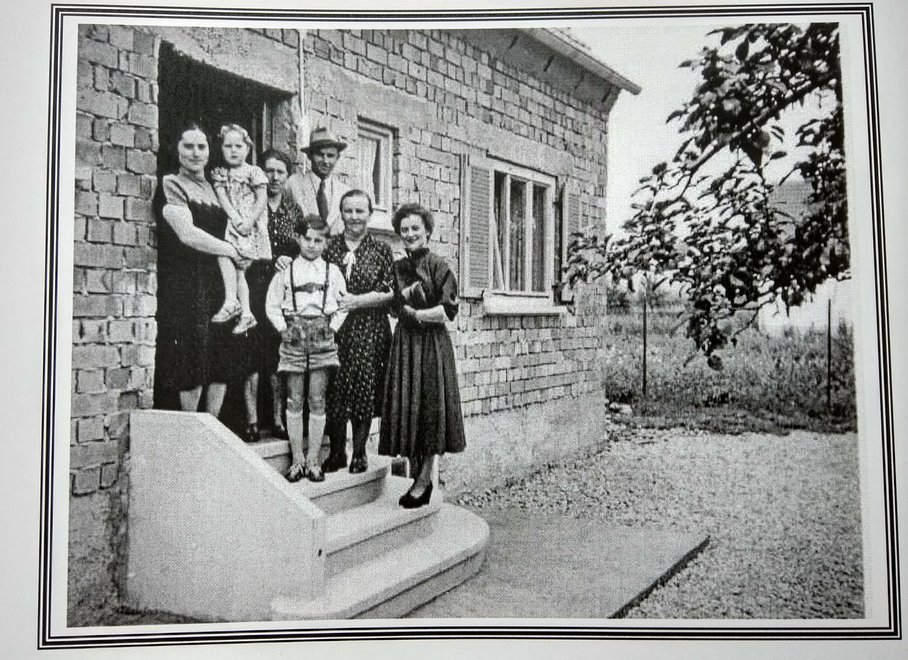

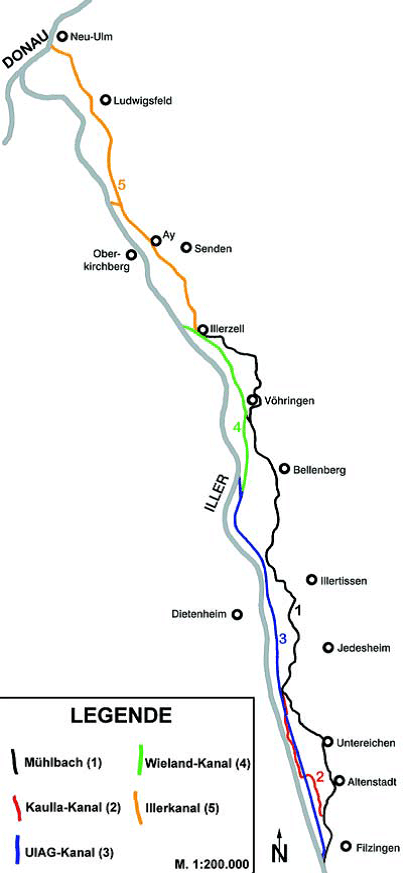

Lorenz Ehm und seine Familie wurden im Sommer 1946 aus Steinbach im Egerland vertrieben. In seinen privaten Erinnerungen beschreibt er Vertreibung und die ersten Jahre in der neuen Heimat Bellenberg:

„In Deutschland angekommen, mussten wir zunächst das Lager in Augsburg in der Kammgarnspinnerei durchlaufen. Danach wurden wir nach Vöhringen verfrachtet. Dort wurden wir auf dem Werksgelände der Firma Wieland in Holzbaracken, die als Kriegsgefangenenlager dienten, untergebracht. Schon im Lager Augsburg haben wir bemerkt, dass die wenigen Sachen, die wir in zusammengenähten Fleckerteppichen verpackt hatten, total durchnässt waren. Die ganze Misere rührte von einem Wasserleitungsbruch im Lager Falkenau her. Unsere Kleider, die Bettwäsche, meine Hemden und vieles mehr hatten sich verfärbt. Meine Schwiegermutter und Berta waren einem Nervenzusammenbruch nahe.

Im Lager Vöhringen konnten wir uns nach der Entlausung endlich einmal waschen. Dort blieben wir einige Tage. Den Männern wurde vom Arbeitsamt eine Arbeit zugeteilt. Mein Vater, mit dem wir erst in Vöhringen nach seiner Flucht zusammentrafen, erhielt eine Arbeit in der Ziegelei im Nachbarort Bellenberg, was sich später als Glücksfall herausstellen sollte. Dort wurden wir beim Landwirt Walser – heute Memminger Str. gegenüber der Bäckerei Kiechle – eingewiesen. …….“

„Ich meldete mich alsbald bei der Ziegelei, um eine Arbeitsstelle zu bekommen. Wegen meiner schweren Kriegsverletzung wurde ich aber abgewiesen. Bei den Wieland-Werken in Vöhringen hatte ich dann Glück. Aufgrund meiner Berufskenntnisse und Zeugnisse bekam ich Arbeit. Auch wieder ein Glücksfall. Nach einem Vierteljahr Probezeit wurde ich fest eingestellt und bereits nach einem Jahr als Angestellter übernommen. Mein monatlicher Lohn war damals 195 Mark. Die Firma Wieland wollte mir auch eine Werkswohnung geben, aber die Gemeinde Vöhringen verweigerte den Zuzug.

Berta bekam bei der Vöhringer Wäschefabrik Rössler eine Stelle als Näherin und später eine Arbeit in der Produktkontrolle bei Wieland in Ulm. Meine Schwiegermutter machte den Haushalt und betreute Herbert. Anfangs arbeitete sie noch im Pflanzgarten und bei Pflanzaktionen im Wald mit. Um die Lebensverhältnisse etwas zu verbessern, fertigten wir in Heimarbeit Wäscheklammern für die Firma Pfister. Ebenso halfen Berta und meine Schwiegermutter bei Erntearbeiten in der Vogtmühle aus. Der Lohn war ein willkommenes zusätzliches Mittagessen und sonstige Lebensmittel.

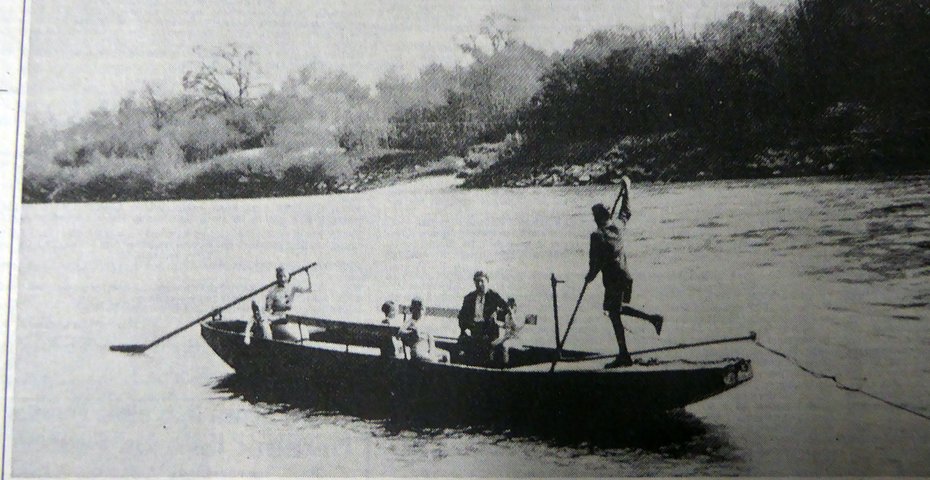

Von der Gemeinde bekamen wir eine Parzelle im Schrebergarten zugewiesen. So konnten wir Kartoffeln, Tomaten, Gurken und sonstiges Gemüse anbauen und damit unsere tägliche Verpflegung etwas aufbessern. Auch Mohn und Tabak bauten wir an. Das Wasser zum Gießen musste mühsam vom rund 100 m entfernten Mühlbach geholt werden. Die Tabakblätter wurden auf eine Schnur aufgefädelt und zum Trocknen aufgehängt. Zum Schneiden brachte man sie zu einem Mann in Regglisweiler. Eine Brücke von Au hinüber ins Württembergische gab es damals noch nicht. Man musste mit der Fähre gegen ein geringes Entgelt übersetzen. Der Fährmann wurde mittels einer Glocke, die mit einem langen Draht verbunden war, gerufen. Mein Vater war oft in Regglisweiler, um Tabak für sein Laster, das Rauchen, zu bekommen.

Die Fähre zwischen Au und Regglisweiler verkehrte bis zur Einweihung der Illerbrücke 1954.

Um im Winter nicht frieren zu müssen, sammelten Berta und vor allem meine Schwiegermutter fleißig Holz im Wald. Mit dem Handwagen, angefertigt vom Wagner Sax, ging es weit hinaus in den Illerwald. Jeder dürre Stecken wurde aufgelesen. Zur damaligen Zeit waren die Wälder ausgefegt und aufgeräumt, weil viele Leute sich auf diese Weise Heizmaterial besorgten. Auch sammelte man Fichtenzapfen. Diese brannten wie Zunder, aber leider nicht lang anhaltend. Aber auch dies half, über den Winter zu kommen. Auch im Sommer brauchte man Heizmaterial für den Herd zum Kochen, denn einen E-Herd kannte man damals noch nicht.

Wenn es am Bahnhof die Kohleration gab – das war meistens im Winter – mussten die Frauen beizeiten mit dem Handwägelchen anstehen, um die begehrten Kohlen auch wirklich zu bekommen. Man fror sich die Füße ab beim langen Stehen bei Eiseskälte.“

„Der wirtschaftliche Aufschwung setzte bald ein. Wir brauchten keine Bezugsscheine und Lebensmittelmarken mehr. Es gab praktisch alles, nur fehlte uns das nötige Geld. Der Aufschwung kam in der Hauptsache durch die Flüchtlinge, Heimatvertriebenen und Ausgebombten, die ja fast nichts mehr hatten und alles neu anschaffen mussten. Die Schwaben konnten ihr Geld auf die hohe Kante legen. Wir mussten hart arbeiten, um unsere Lebensverhältnisse zu verbessern. Eine 35-Stunden-Woche gab es damals noch nicht. Es galt 48 Stunden zu arbeiten. Selbst Überstunden wurden gern geleitet, brachten sie doch einen zusätzlichen Verdienst. Wir klagten nicht, sondern waren froh, Arbeit zu haben.“

„Durch unseren Fleiß, unsere Tüchtigkeit und Sparsamkeit konnten wir schon 1952/53 ein eigenes Haus bauen. Nicht vorhandene finanzielle Mittel glichen wir durch sehr viel Eigenleistung aus. Vom Schreinermeister Georg Bretzel konnten wir einen kleinen Streifen Land erwerben. Wir machten praktisch alles selber. Eine Stromleitung, die ich vom Konle-Haus zur Baustelle legte, ermöglichte uns ein Arbeiten bei Nacht, denn das Tageslicht reichte oft nicht aus, um die viele Arbeit fertig zu bringen. Bis spät in die Nacht verbrachte ich auf der Baustelle. Die Nächte waren kurz und tagsüber musste ich bei Wieland meinen Mann stehen.“

„Eingezogen sind wir am 17. Juni 1953. – Ein denkwürdiges Datum: Es war der Tag des Arbeiteraufstands in Berlin. – Es fehlten noch die Haustüre und der Treppenaufgang. Auch war das Haus außen noch nicht verputzt und eine Garage gab es auch noch nicht. Dies alles spielte aber keine große Rolle. Endlich hatten wir wieder ein eigenes Zuhause. Welch ein glückliches Gefühl!“

Haus der Familie Ehm in Bellenberg

Tafel 9:

Heimatvertrieben

Quelle:

Lorenz Ehm: Alte Heimat, Neue Heimat. Begebenheiten – Fakten – Erinnerungen – Gedanken – Gefühle. Dezember 2004, private Erinnerungen.

10. Die Mühle und der Bach / Bahnhofstraße

Zu „Triebwerk Mühlbach – die Wasserkraft“

In früheren Jahrhunderten wurde in Mühlen nicht nur das Getreide gemahlen und verarbeitet. Wasserräder trieben Sägen, Hammerwerke, Schleifsteine, Drahtzüge, Öl- und Lohmühlen an. Nicht selten wurden die Mühlen später zur Keimzelle von Gewerbe- und Industriebetrieben.

Zu „Ein Bach mit Vergangenheit“

Der Altenstadter Mühlbach

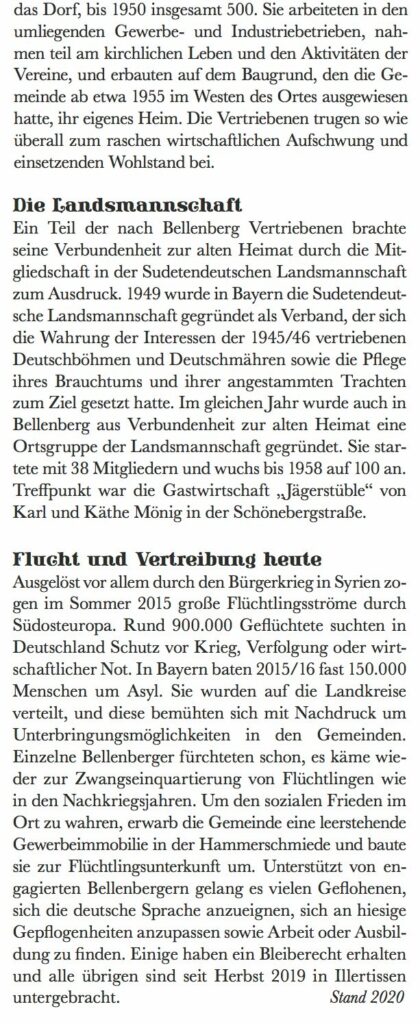

Der Mühlbach in Bellenberg ist Teil des Altenstädter Kanals. Auf Höhe Filzingen aus der Iller ausgeleitet, fließt der Mühlbach durch die Orte Altenstadt, Illertissen, Au, Bellenberg , Vöhringen und Illerzell. Dort vereinigt er sich mit dem Wieland-Kanal zum Illerkanal, der bei Neu-Ulm in die Donau mündet.

Länge: 20 km

Gesamtgefälle: 40m

Wassermenge: 3,5 Kubikmeter (Winter)

4,0 Kubikmeter (Sommer)

Das trocken gefallene alte Mühlbachbett musste aus „sanitären Gründen“ verfüllt und der Mauchgraben an den neuen Mühlbachverlauf angeschlossen werden.

Zu „Lebens- und Erholungsraum“

Während die Löschwassernutzung allgemein akzeptiert war, wurde die Verwendung von Bewässerungswasser von den Triebwerksbesitzern ungern gesehen: „Wasser werde so widerrechtlich den Mühlen entzogen“.

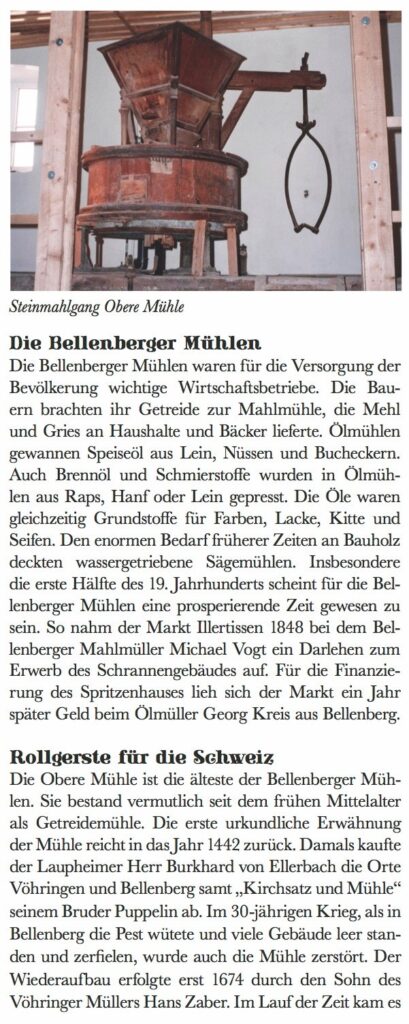

Rollgerste für die Schweiz

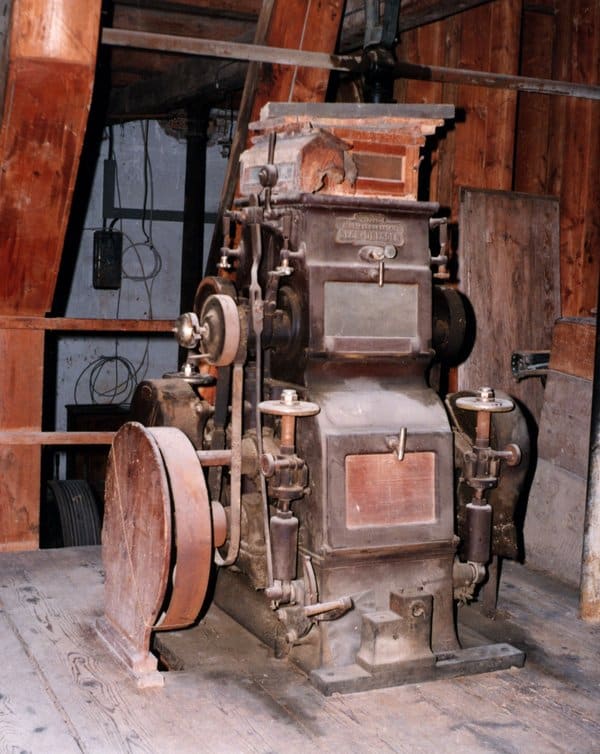

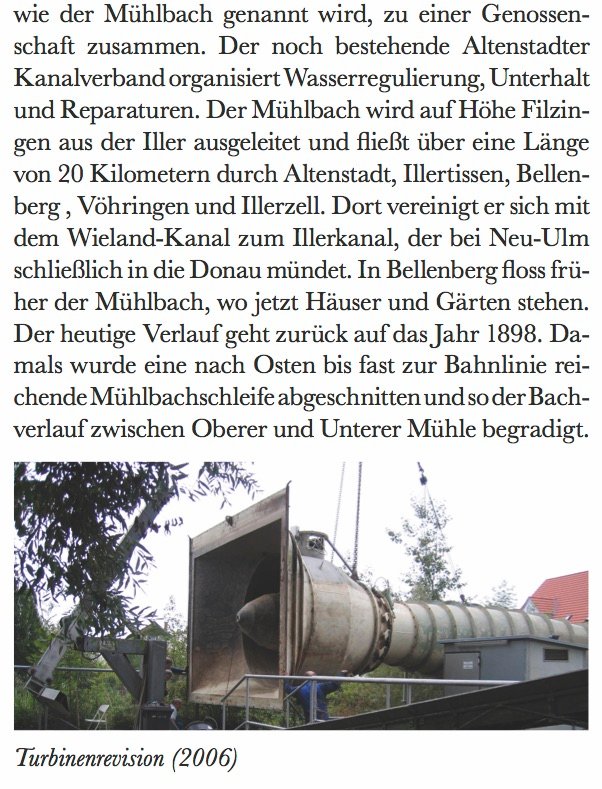

Die Mühlenbauanstalt Seck in Dresden lieferte drei Walzen-stühle. Seit 1914 wird in der Mühle auch Strom erzeugt.

Zu „Von der Ölmühle zur Großreinigung“

Nach wechselvollen Nutzungen ging die Mühle schließlich 1935 an die Firma Sohn über, die dort eine chemische Reinigung einrichtete und bis 1984 betrieb. Der Einbau einer Turbine mit einem nutzbaren Gefälle von 1,65 Meter erfolgte 1948.

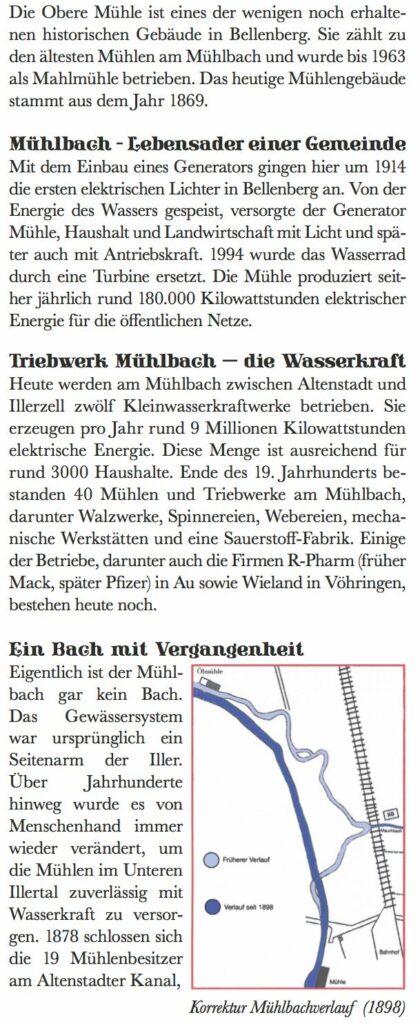

Korrektur Mühlbachverlauf (1898)

Mühle um 1910

Walzenstuhl Obere Mühle Bellenberg

Luftaufnahme Hammerschmiede 1950

Wasserbauten der Firma Sohn Ende 1950er Jahre

Tafel 10:

Die Mühle und der Bach

Quellen und Bildquellen:

Peter Wischenbarth: Der Altenstadter Mühlbach. Geschichte und Nutzen eines Gewässers; Schriften der Kreisarchivpflege Neu-Ulm; 2005. Band 1, ISBN 3-9807689-6-1

Anton Konrad: Bellenberg – Beiträge zur Geschichte eines Ortes, 1963. Hrsgb: Katholisches Pfarramt Bellenberg

Peter Wischenbarth

Gemeindearchiv Bellenberg

Familie Vogt

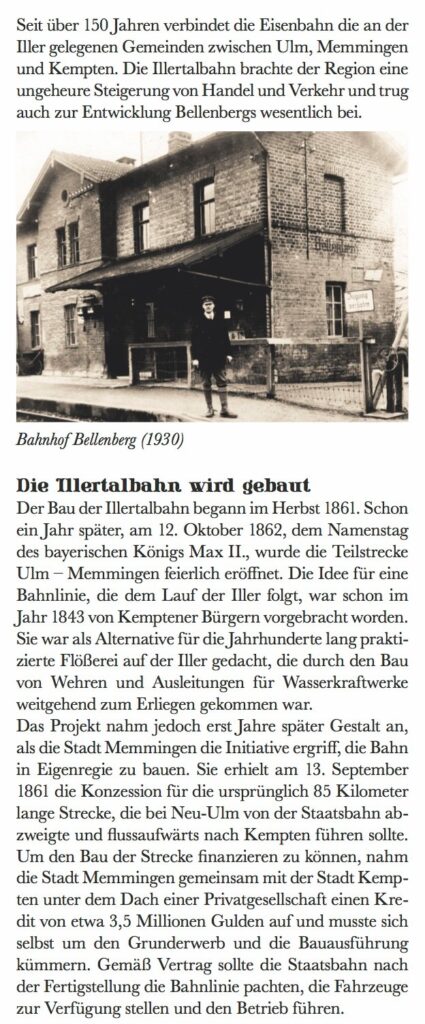

11. Bellenberg und die Bahn -/ Bahnhofstraße

Zu „Unglücksfälle“

14.03.1970: Vier Waggons, die sich beim Rangieren am Bahnhof Kellmünz verselbständigt haben und in Richtung Altenstadt davon rollen, kollidieren gegen 20:30 Uhr mit einem Güterzug. Die beiden Lokomotiven des Güterzugs entgleisen und geraten in Brand. Es droht eine Katastrophe, denn die beschädigten und entgleisten Waggons sind zum Teil mit Flugbenzin beladen, von dem rund 4.400 Liter auslaufen. Nur die günstige Windrichtung verhindert ein Übergreifen der Flammen und damit eine gewaltige Explosion. Die beiden Lokführer des Güterzugs können verletzt gerettet werden. Der Gleiskörper ist an der Unfallstelle völlig zerstört, es wird mit einem Sachschaden von mindestens 1 Million DM gerechnet.

18.05.1971: Bei Kellmünz entgleisen die letzten beiden Waggons des Schnellzuges Oberstdorf – Dortmund und stürzen den Bahnkörper hinab. Der hintere Waggon prallt auf einen Betonklotz in der Nähe des Bahndamms und wird in seiner gesamten Länge aufgerissen. Fünf Menschen in diesem Waggon kommen ums Leben. Insgesamt 27 Verletzte werden auf die Krankenhäuser Illertissen, Memmingen und Babenhausen verteilt.

17.07.2013: An einem unbeschrankten Bahnübergang in Kellmünz prallt gegen 7 Uhr morgens der Regionalzug nach Memmingen mit einem Auto zusammen und schleift es ca. 100 Meter weit mit. Durch die Wucht des Aufpralls springt der vordere Triebwagen aus den Gleisen, dreht sich um 180 Grad und stürzt in einen Vorgarten. Die lebensgefährlich verletzte Autofahrerin wird im Wrack ihres Fahrzeugs eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden. Auch zwölf Fahrgäste des Zuges werden verletzt, zwei davon schwer – einer der beiden wurde aus dem Zug hinaus geschleudert. Letztlich kommen alle mit dem Leben davon. Der Gleiskörper ist an der Unfallstelle völlig zerstört. Die Fahrerin des Pkw hatte, vermutlich geblendet durch die tief stehende Sonne, das blinkende Warnlicht übersehen.

Quelle: Illertisser Zeitung

Die Eröffnung der Illertalbahn von Ulm bis Memmingen am 11. Oktober 1862

Der Morgen des 11. Oktober brach an. Ein dichter Nebel lag höchst charakteristisch auf dem Illertal. Die Neu-Ulmer Militärmusik rückt an und stellt sich auf dem Ulmer Bahnhof auf. Im Wartesaal zweiter Klasse sind die Tische gedeckt, werden doch hohe Gäste von München, Augsburg und Stuttgart erwartet. Schon stehen die Herren von Memmingen, Mitglieder des Magistrats mit Degen und Dreispitz, Mitglieder des Komitees mit Rosetten auf der Brust bereit, die Gäste zu empfangen. So etwa um 9 Uhr fangen die Ulmer und Neu-Ulmer, die eingeladen sind allmählich an, sich einzustellen…

….(es folgt die Aufzählung der Gäste, an deren Spitze Graf Wilhelm von Württemberg, der Regierungspräsident von Schwaben und Neuburg, Frh. Von Lerchenfeld, Generaldirektor der Verkehrsanstalten, von Brück usw).

Nach 10 Uhr packten die Neu-Ulmer, die indessen fleißig geblasen hatten ihre Noten zusammen. Die Frühstückstafel ward aufgehoben. Es war Zeit zum Aufbruch.

Bis Neu-Ulm, an dessen freundlich geschmücktem Bahnhof das erste Mal gehalten wurde und weiter durch das Festungsthor bewegte sich der Zug auf den alten Ulm – Augsburger Geleisen. Draußen aber verläßt der neue Schienenweg die Straße und wendet sich in weitem Bogen der alten Memminger Straße zu. Dieser Bogen verlängert zwar den Weg außerordentlich, und ein grader Weg vom Neu-Ulmer Bahnhof durch ein Thor bei der Harmonie wäre für Ulm und Neu-Ulm eine außerordentliche Wohltat, aber ein solches darf nicht durchbrochen werden.

Der Nebel währte nicht lange. Noch ehe wir bei der Haltstation Senden anglangten, war es so weit hell geworden, daß man den Gurrenhof und den Freudenecker Hof erkannte. Das Stationshaus in Senden – noch wohnt wie bei fast allen Stationshäusern der Bahn in den öden Fensterhöhlen das Grauen – war festlich geschmückt und brachte den Reisenden Schwarz und weiß ein Willkommen. Auf einem Kartoffelacker zur Linken war Sendens Artillerie – zwei Böller – aufgestellt und begrüßte die Willkommengeheißenen. Vor dem Donner der Geschütze zerteilte sich vollends der Nebel. Wir fahren weiter. Dort rechts grüßt uns die Steinlesmühle, links sehen wir Wullenstetten, Illerberg. Die Lokomotive pfeift um uns anzumelden.

Wir sind in Vöhringen. Auch hier donnerten die Böller, Musik erscholl. Am unfertigen, doch festlich herausgeputzten Bahnhof standen die Vöhringer. Aussteigen, Grüßen und wieder Einsteigen, und Hurrah vorwärts! Die Bahn rückt immer näher an die Iller. Hören wir nicht schon wieder den Donner der Freudenböller? Dampfroß halt an, hier mußt Du ausschneufen, denn hier ist Illertissen. Auf dem Bahnhof war Jubel und Leben. Der Sängerkranz von Illertissen hatte Recht, wenn er das Lied anstimmte: Heil uns, die Gottheit ist gewogen! Es war ein schöner Anblick, die Volksmenge mit Fahnen und Standarten, der festlich geschmückte Bahnhof, der improvisierte Tannenweg nach dem nahen Ort und drüber der Berg mit dem ansehnlichen Schloß. Im Bahnhof selbst war ein Frühstückstisch aufgestellt, wo zu den vortrefflichen Leckerbissen das berühmte Illertissener Bier in bester Qualität floß. Die Pause ging nur zu schnell vorüber. Auf dem Dache des Bahnhofsgebäudes in Altenstadt war eine schwarz-rot-goldene Flagge aufgerichtet. Kellmünz, die nächste Station, bezeugt schon im Namen, wie uralt der Ort sei. Schon vor 1 900 Jahren erbauten die Römer hier als Illergrenzveste ein Kastell und nannten es in Erinnerung an einen Hügel, auf dem Rom erbaut war, Coelius mons, welches in Kölmons und Kellmünz sich verändert hat. Fellheim und Heimertingen sind die beiden letzten Stationen vor Memmingen. Auch auf ihren Bahnhöfen wiederhote sich der Jubel und das „Heil unserm König, Heil!“ und Böllersalven und Hurrah und was noch alles dazu gehört.

Das Thal hat sich indessen erweitert, wir nahen dem Ziel. Dort ist es, dort winken uns die Thürme und von den Thürmen die Fahnen entgegen. Memmingen!

Dort der Bahnhof! Alles was Füße hat, ist draußen! Alles was Odem hat, schreit: Hoch, Hoch! Wir sind am Ziel. In der offenen Halle des Bahnhofgebäudes, gegenüber dem prachtvollen Triumphbogen, der mit Fahnen und Willkommensgrüßen aufs reichste geschmückt ist, stellen sich die Gäste auf. Herr von Zoller, Memmingen’s Bürgermeister spricht Worte freundlicher Begrüßung, freudigen Dankes. Der Präsident von Schwaben und Neuburg, Freiherr von Lerchenfeld, erwidert den Gruß, wünscht der Stadt Glück zu dem Erfolg ihrer rühmlichen Ausdauer und übergibt am Schluß seiner Rede im Namen und Auftrag des Königs dem Bürgermeister für dessen Verdienste den Verdienstorden des hl. Michael. Die Musik spielt die Königshymne. Dann ergreift Generaldirektor von Brück mit weithin schallender Stimme das Wort und erklärt die Eisenbahnlinie Ulm-Memmingen für eröffnet.“ (Ulmer Schnellpost Nr. 240/241 und 242 vom 14., 15. Und 16. 10. 1862)

Aus: Chronik des Bahnhofes Neu-Ulm 1853 – 1953, E. A. Holzhauser, 1980

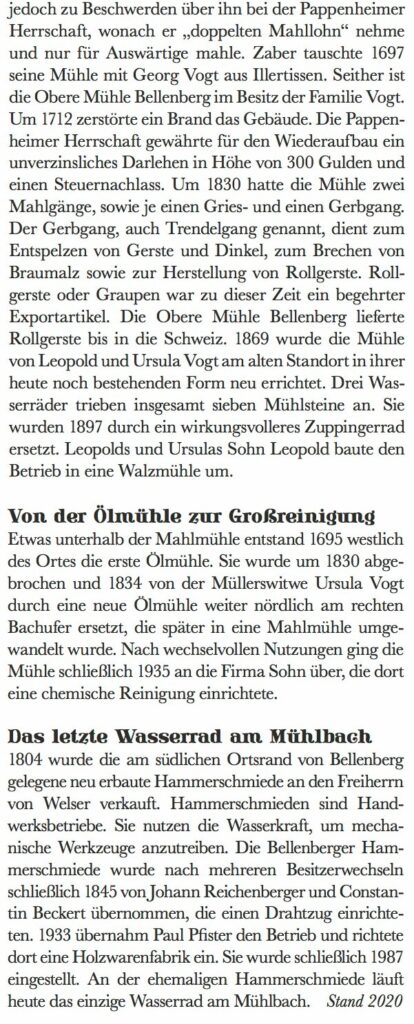

Schrankenposten

Früher gab es an allen Bahnübergängen Schrankenposten. Viele der Bahnwärterhäuser sind heute nicht mehr erhalten.

Schrankenposten 29 im Winter, Blick Richtung Vöhringen (Datum unbekannt)

Schrankenposten 29 zwischen Vöhringen und Bellenberg, Bahnwärter mit Familie (1925)

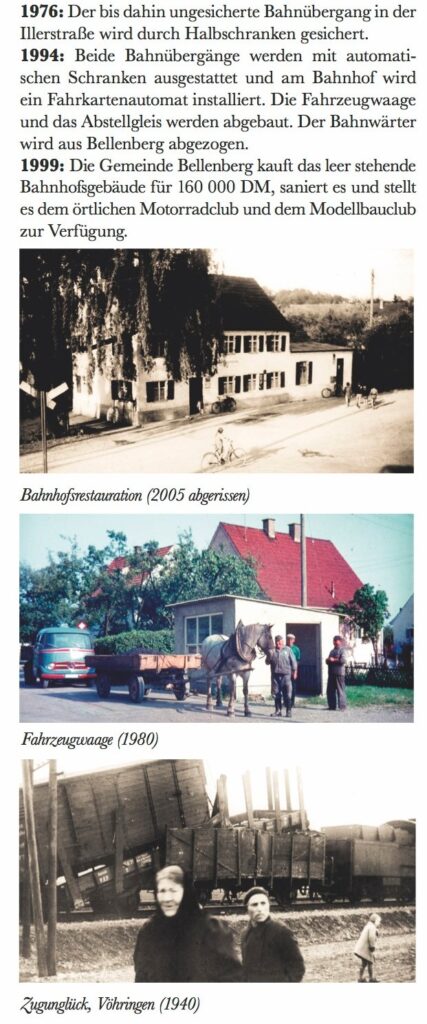

Sanierung des Bahnhofs 1999

Tafel 11:

Bellenberg und die Bahn

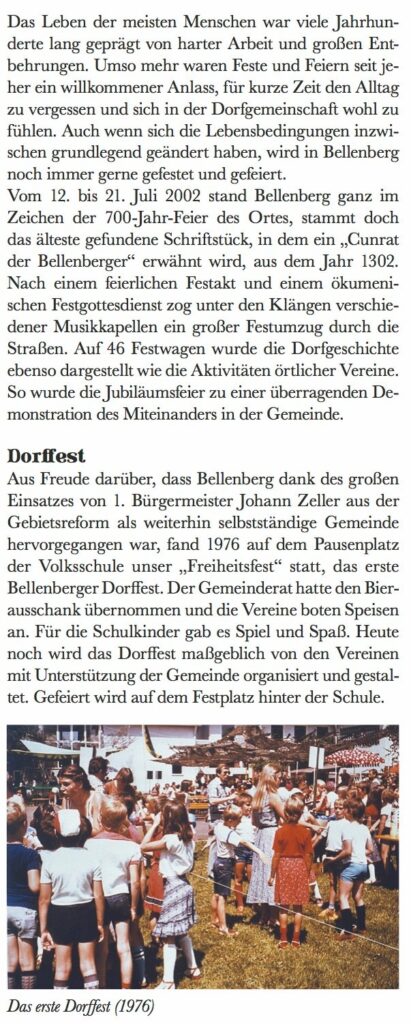

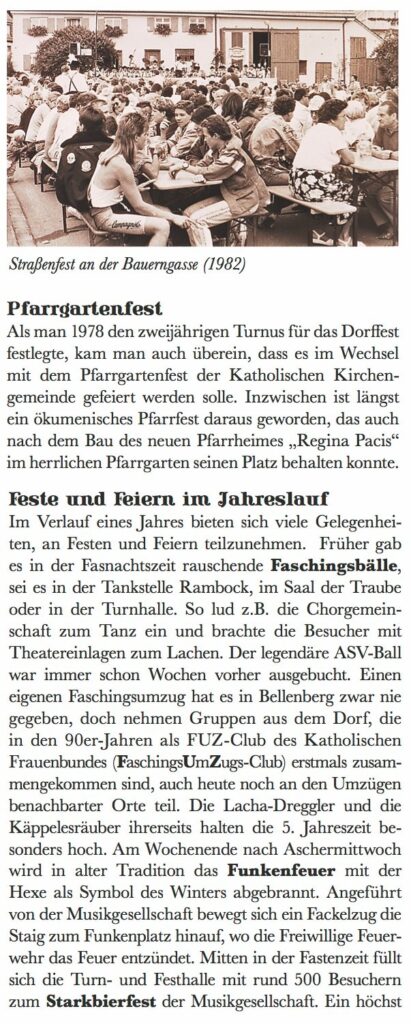

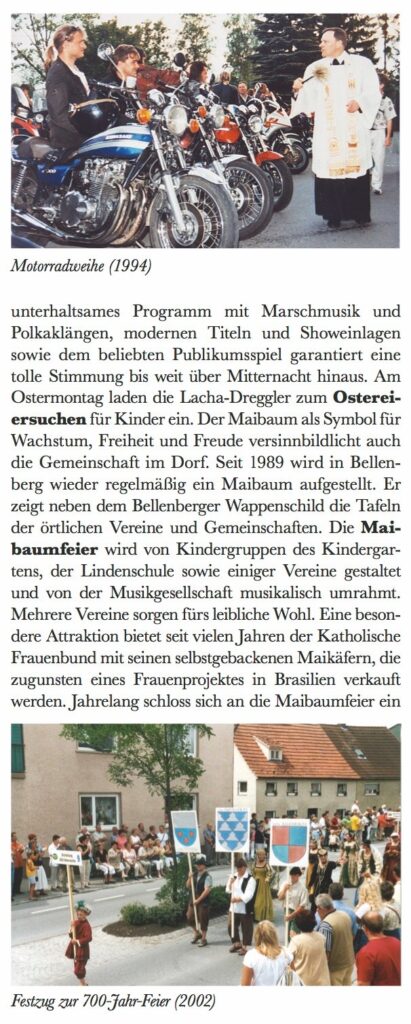

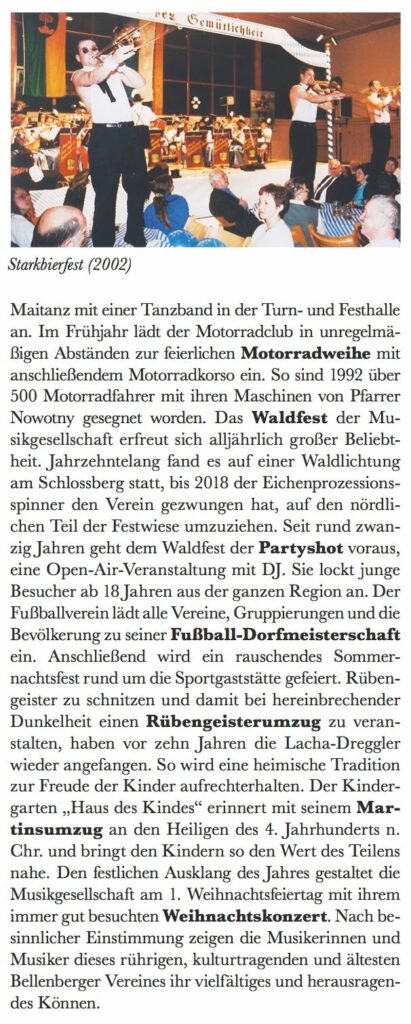

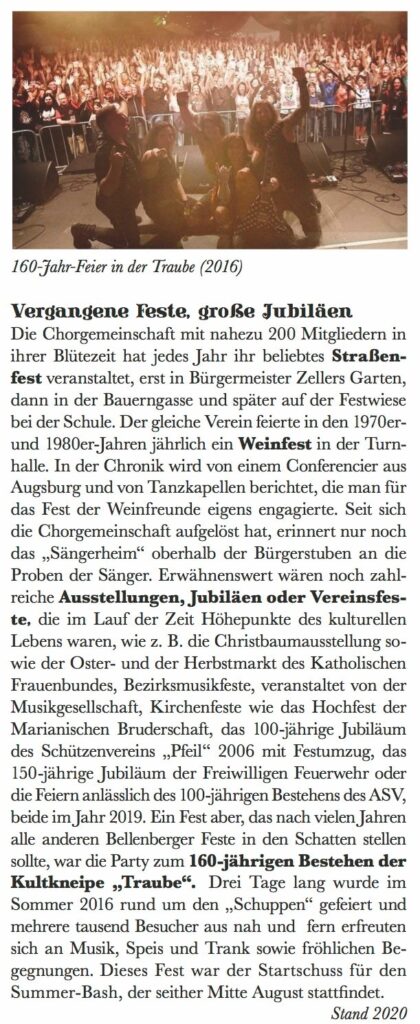

12. Feste und Feiern / Sparkasse

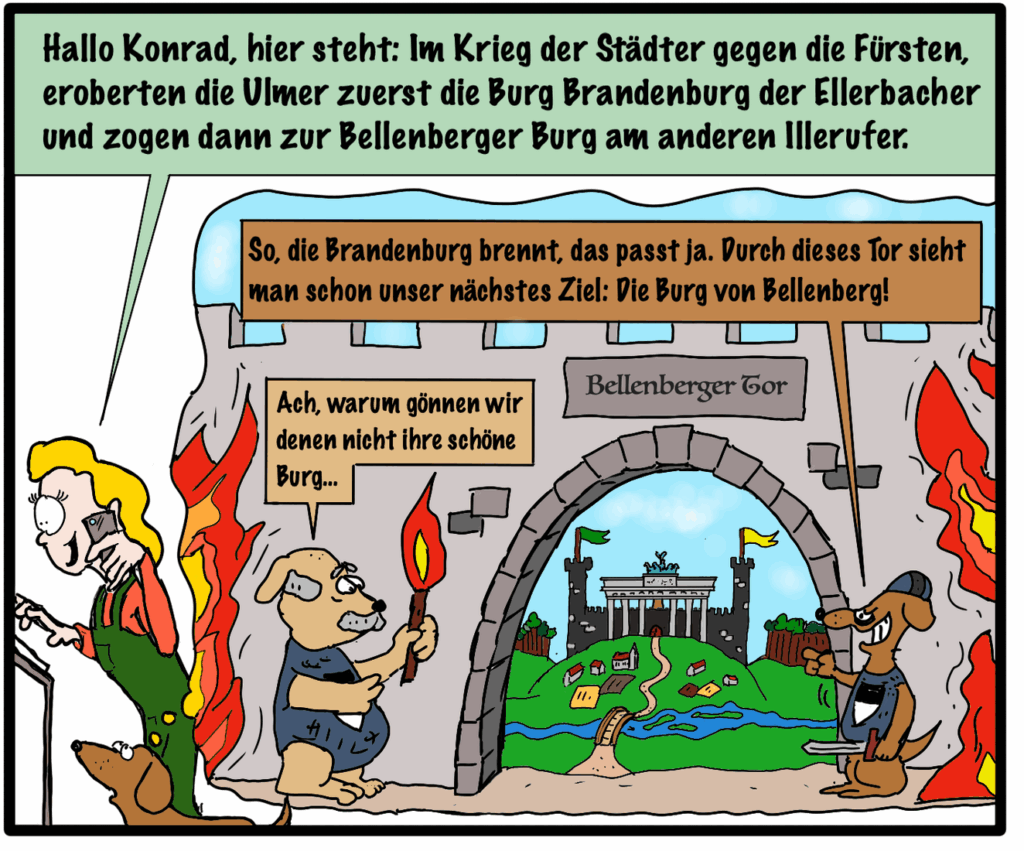

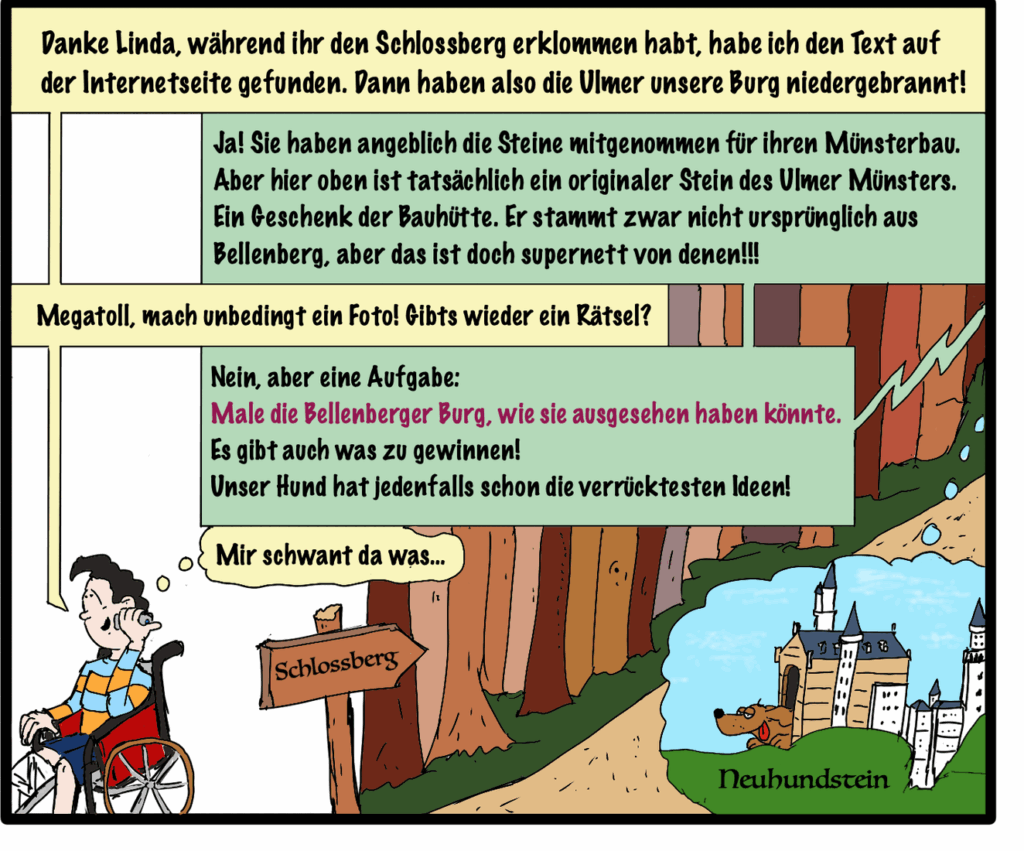

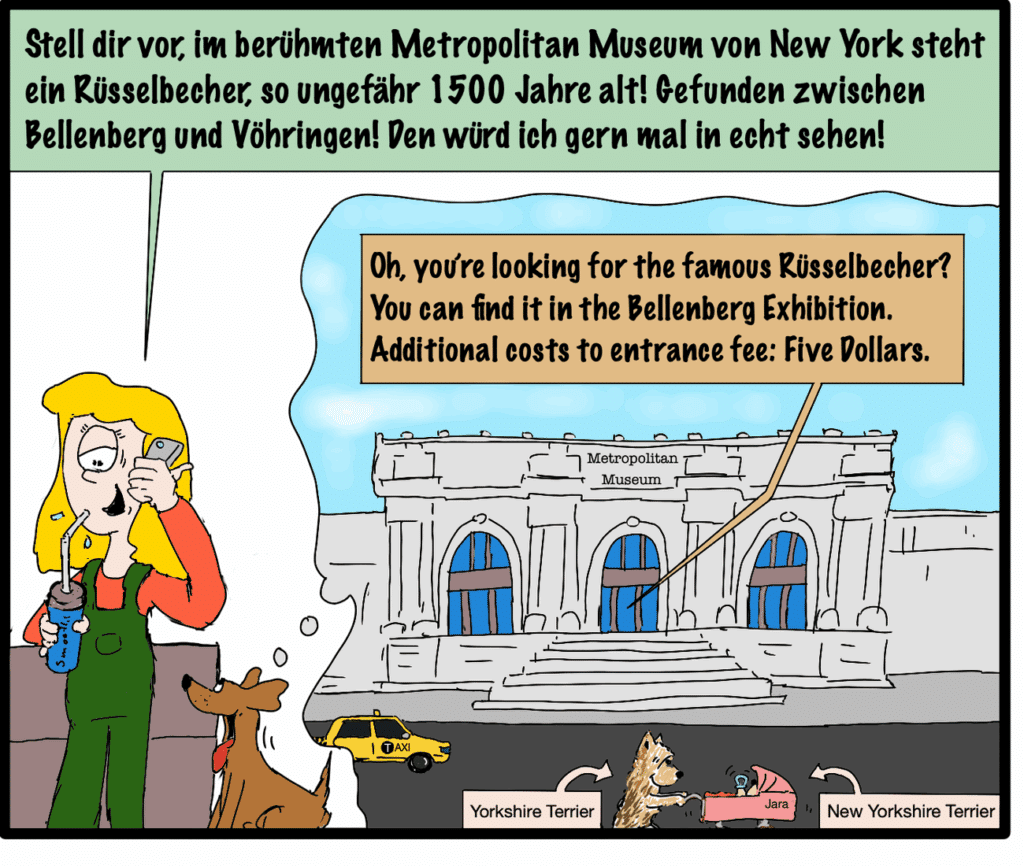

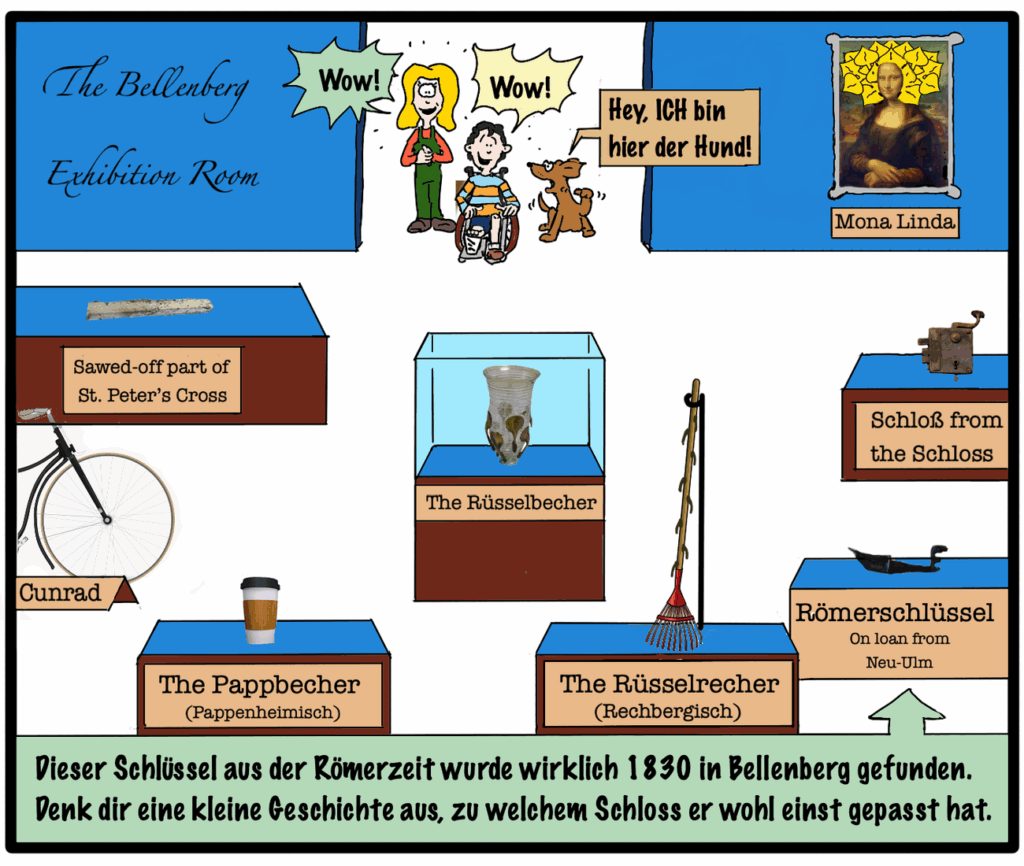

13. Die Burg auf dem Schlossberg / Schlossberg

Benötiget und Bezwungen

Die Einnahme der Bellenberger Burg

Diesmal geht die Zeitreise ins Jahr… ja, das wird jetzt schwierig!

Eigentlich wäre heute ein Ausflug zum Tag der Eroberung und Zerstörung der Bellenberger Burg geplant.

Aber die Bellenberger Chronik von 1963 nennt für das gesuchte Jahr zwei Daten: 1375 und 1377, im Internet tummeln sich neben diesen beiden Jahren noch 1374 und 1378.

Die Zeitmaschine muss also vorerst eine genaue Überprüfung der Quellen abwarten.

Klären wir also vor dem Wann, das Wer und das Warum. Wer hat warum die Bellenberger Burg Geschichte werden lassen.

„Der Schlossberg – Detail einer Ansichtskarte von 1898“ Foto: Jörg Salzgeber

Die Burg selber war im Besitz des Rittergeschlechts der Ellerbacher, die uns schon auf unserer ersten Zeitreise begegnet sind. Ob diese jedoch auch ihre Bauherren waren ist ungewiss. Gemeinsam mit der Ellerbacher‘schen Burg Brandenburg auf der anderen Uferseite bewachte sie einst das hiesige Illertal.

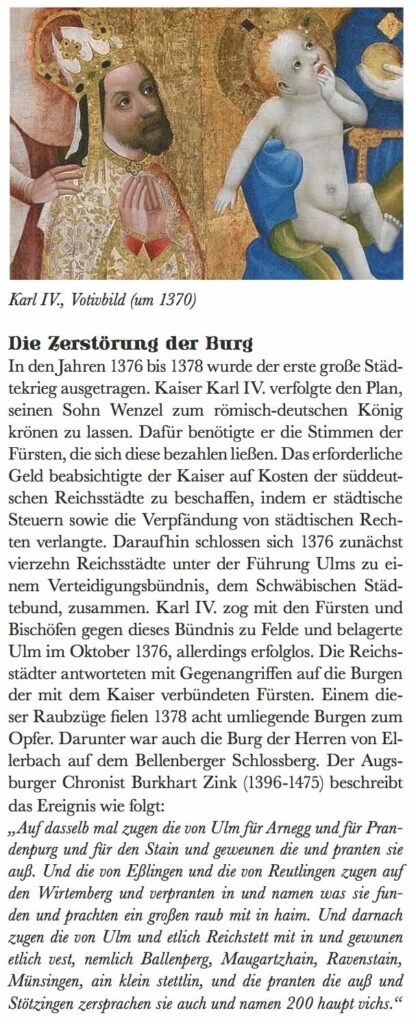

Im Oktober des Jahres 1376 belagerte Kaiser Karl IV. mit vielerlei Verbündeten die Reichsstadt Ulm. Er versuchte den Widerstand des schwäbischen Städtebundes zu brechen, an dessen Spitze sich die rebellischen Ulmer gesetzt hatten.

Der Kaiser brauchte Geld für die vorzeitige Königswahl seines Sohnes. Allerdings ein Sohn, den viele für unfähig hielten. Ulm und viele weitere Reichsstädte verweigerten eine finanzielle Unterstützung.

Da Karl IV. und die Seinen die trutzige Stadt nicht bezwingen konnten, zerstörten sie wenigstens das Ulmer Umland. Dabei tat sich Ritter Burkhardt „der Lange“ zu Ellerbach besonders hervor und verwüstete eine Burg nebst drei Dörfern.

Der Gegenschlag der Ulmer folgte prompt. Zusammen mit den anderen Reichsstädten eroberten und plünderten sie ihrerseits die umliegenden Burgen der kaisertreuen Ritter und Grafen.

An dieser Stelle helfen uns die bis heute erhaltenen „Urkunden und Akten der oberdeutschen Städtebünde“ weiter.

Es kam seinerzeit zu einem ausgiebigen Briefwechsel zwischen den verbündeten Reichsstädten. Sucht man hier eine Erwähnung des Ortes Bellenberg, wird man am 2. Juni 1378 fündig. An diesem Tag schreiben die Ulmer den Nördlingern stolz von ihren erfolgreichen Eroberungen des Vortages:

„Dem burgermeister und dem Nördlingen.Unsern willigen Dienst bevor. Lieben aidgenozzen, wir lazzen iuch wizzen, daz unser wartlut an zinstag frů mit den wartluten von Liphain gefohten hant mit hern Brunen und Gussen, dem Vininger und mit anderen iren gesellen und daz den unsern von den gnaden Gotz dar inne gar wol gelungen ist. Die hant in ainen abgefangen und ainen gůten maiden abgebrochen. Dez selben tags haben wir unser volk und geziug gesent fur Brandenberg die vesty und haben da dem Langen von Elrbach die selben vesty mit geschidikait ab erloffen und dar inne funf gefangen und erber blunder und habe funden; und haben dez selben tags Bellenberg die vesty benötiget und bezwungen und haben die och eingenommen.“

Hier taucht Bellenbergs „vesty“, also Burg, das erste Mal auf – einen Tag nach ihrer Zerstörung. Eine weitere Beschreibung der Ulmer Kriegszüge findet sich in der Augsburger Chronik.

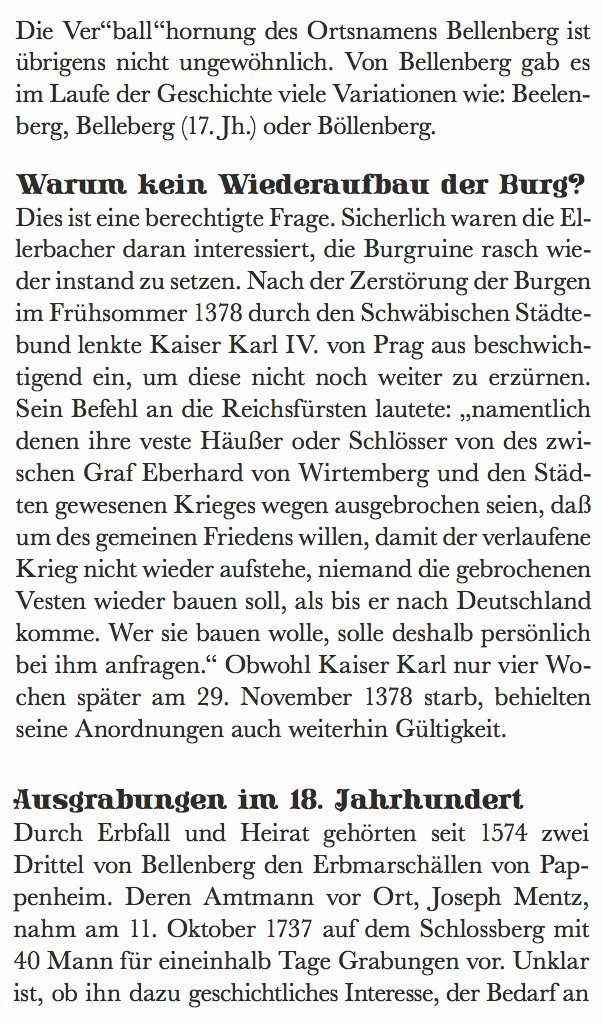

„Und darnach zugen die von Ulm und etlich Reichstett mit in und gewunen etlich vest, nemlich Ballenperg, Maugartzhain, Ravenstain, Münsingen, ain klein stettlin, und die pranten die auß und Stötzingen zersprachen sie auch und namen 200 haupt vichs.“

Man verzeiht den Augsburgern aufgrund der Distanz die Ver“ball“hornung unseres Ortsnamens.

Endlich ist unsere Zeitreise durch zwei zuverlässige Quellen möglich geworden. Dank dem Ulmer Bericht, lässt sich sogar der genaue Tag und eine vage Tageszeit bestimmen.

Rekonstruieren wir also so gut es geht, was einst am 1. Juni 1378 in Bellenberg geschehen ist – ein „Zinstag“, also Dienstag (der Google-Wochentagsrechner bestätigt das). Am Dienstag in der Früh fechten die kampfeslustigen Ulmer mit den „wartluten von Liphain“, also den Wehrleuten von Leipheim. Diese Stadt ist zu jener Zeit noch im Besitz des Grafen von Württemberg.

Nach erfolgreicher Schlacht, schicken die Ulmer ihre „Wartlut“ nach Brandenburg. Nicht gerade der nächste Weg. Man kann nur hoffen, dass die Schlacht mit den Leipheimern nicht direkt bei Leipheim stattgefunden hat, sonst hätten die Ulmer eine Strecke von über 30 km zurücklegen müssen, um nach Brandenburg zu gelangen. Die Ulmer berichten an anderer Stelle über ihre Kampfhandlungen, sie sind „ze rozz und ze fůzz gezogen“.

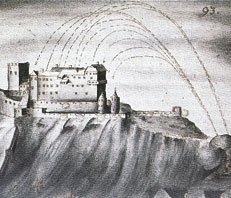

Der Burgstall in Bellenberg Foto: Rathausarchiv

Die Brandenburg war wohl von ähnlicher Beschaffenheit wie die Bellenberger Burg. Sie besaß ebenfalls einen tiefen und breiten Halsgraben und lag erhaben über dem Illertal. Die Ulmer erobern diese mit „Geschidikait“ also Geschicklichkeit, was auf einen kurzen Kampf mit wenigen Verlusten hinweist. Darinnen ist „blunder und habe“ – also schlichtes Interieur für den täglichen Gebrauch (nicht abwertend gemeint wie: Plunder), aber auch Wertvolleres, wie Münzen oder Waffen. Und nicht uninteressant: Es werden fünf Verteidiger gefangen genommen.

Man kann unbedingt davon ausgehen, dass die Gefangenen den Ulmern mehr oder weniger freiwillig Auskunft über die Verteidigungsstärke der Bellenberger Burg gegeben haben. Der Lehensherr war schließlich der gleiche. Die Ulmer beschließen also, am selben Tag auch noch die Bellenberger Burg zu erobern.

Bestimmt ist es schon Abend und wir erinnern uns an die bisherige Tagesleistung der Ulmer „Wartlut“.

Die Bellenberger „vesty“ wird denn auch „benötiget und bezwungen und eingenommen.“

Und letztlich auch niedergebrannt! Dies erfahren wir aus einem späteren Grabungsbericht eines Pappenheimer Amtsmannes.

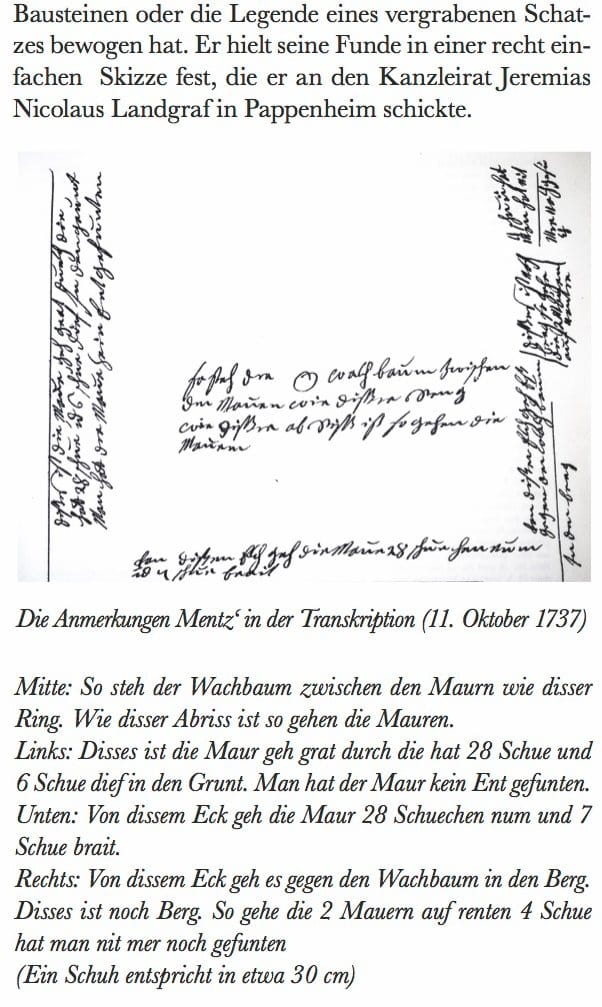

Im Jahr 1737 wird dieser auf dem Schlossberg, drei Meter tief in der Erde, mehrere Wagenladungen voll Roggen, Dinkel, Weizen und Hafer finden. Alles verbrannt. Er stellt auch fest, dass die Burg über eine mehr als 2 Meter dicke steinerne Mauer verfügte und er gelangt, trotz mehrtägiger Grabungen nicht auf den Grund dieser Mauern.

Ein weiterer, interessanter Hinweis findet sich in der „Wirtembergischen Geschichte“ von Christoph Friedrich von Stälin, aus dem Jahre 1856: Bei diesen Kampfhandlungen sei zum ersten Mal in unserer Gegend das Schießpulver zum Einsatz gekommen.

Zur zeitlichen Einordnung: Die früheste Erwähnung von Schießpulver in Europa stammt von einem englischen Manuskript aus dem Jahr 1326. Es wird vermutet, dass 1374 bei der Belagerung von Saint-Sauveur-le-Vicomte das erste Mal eine Stadtmauer unter Kanonenbeschuss zerbrochen ist.

Vier Jahre danach also in Bellenberg?

Verlassen wir diesen Anfang vom Ende der Ritterzeit und kehren wir lieber in unsere Gegenwart zurück. Heute ist der Schlossberg ein gemütlicher und schattiger Ort, wo man es auch an heißen Tagen gut aushalten kann. Viel gibt es dort oben zu entdecken: eine Kapelle, ein Kruzifix, einen Kreuzweg, aber keine Überreste unserer Burg (vielleicht, weil sie nicht mit „K“ beginnt).

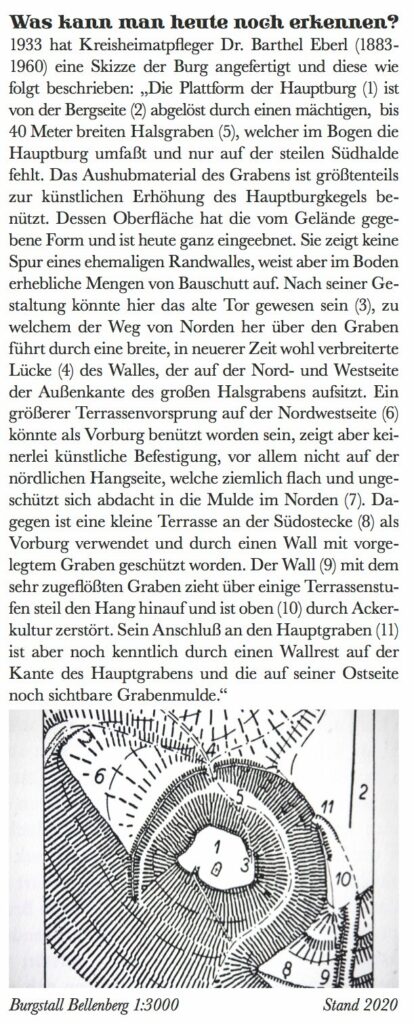

Ab Mai aber wird man auf einer Tafel sein Wissen über die Burg vertiefen können. Unter anderem kann man nachlesen, warum die Burg nie wieder aufgebaut wurde und was es in heutiger Zeit doch noch – für das geschulte Auge – aus der Epoche der Burgen und Ritter zu entdecken gibt.

„Der Beschuß der Pappenheimer Burg“ Foto: Pappenheimer Archiv

Tafel 13:

Die Burg auf dem Schlossberg